川邊真理(2025年度 選科B 受講生)

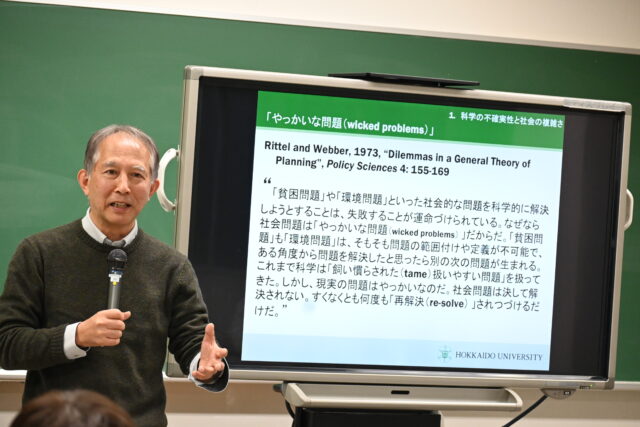

モジュール4では、科学技術と社会との接点に生じる多面的課題についての具体的な事例を通して、課題解決のためのヒントを探っていきます。第2回は、北海道大学大学院文学研究院教授の宮内泰介先生に「『聞く』ことによる合意形成」というテーマでご講義いただきました。

CoSTEP受講生は自然科学を学んできた人も多いのですが、講義では社会学などの人文科学に触れる機会も多く、多様な考え方を知り、課題を別の視点で捉えるよい機会になっています。

1.科学の不確実性と社会の複雑さ

「自然は保護するものだ」という考え方は、もはや私たちにとって常識ともいえるかもしれません。しかし、アフリカには、自然保護政策によって住んでいた土地を追われ、生活が困難になっている人々が多くいます。それが「自然保護難民(conservation refugees)」です。自然保護難民が生まれるのは、この地で自然保護政策を進めてきた人々が、科学の不確実性、社会の複雑さを忘れているからだと先生はおっしゃいます。

「森がサバンナ化しているから人を追い出して緑を増やそう」といったとき、果たしてそれは真実でしょうか?調査の結果、実は人間が住んでいるからこそ森が形成・維持されてきたとわかったら?自分の常識に照らして見えていることがいつも真実であるとは限りません。――アザラシによる漁業被害についても、同じことがいえます。そもそもアザラシの総数は増えているのか減っているのか、科学的に頭数調査をすることは可能ですが、把握できた頭数がすべてなのかはわかりませんし、年によって増減もあるでしょう。漁業被害が少なかったとしても、その年の漁果が芳しくなかったために漁をやめてしまったのかもしれません。被害額が少ないからといって問題が解決したわけではありません。ですから、社会課題は複雑で、解決が難しいのです。

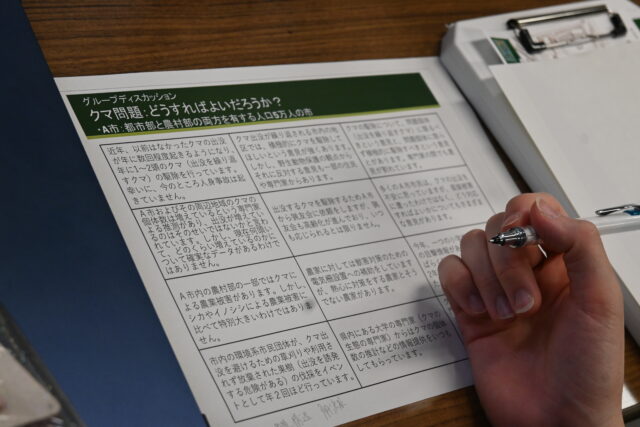

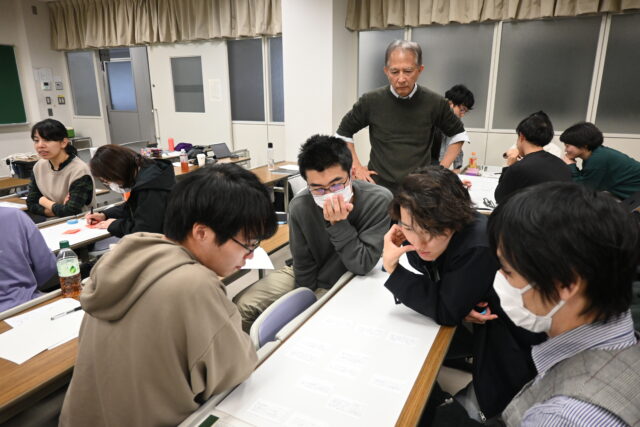

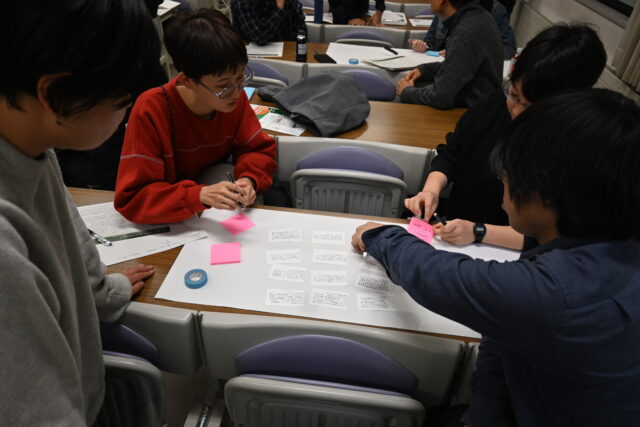

講義では、今年特にホットな話題でもあるクマ被害について、架空の市の状況を踏まえてどのように解決していくかをグループで議論し、多様な視点、解決の困難さを実感しました。

2.合意形成って何だ?

社会課題には、科学的な解というものはありません。科学的な知見を積み上げ、多様なステークホルダー(利害関係者)が集まって合意形成をした結果が解(社会的解)となります。

しかしそもそも、合意形成とは何でしょうか。多様な意見を持つ人々の意見を一致させることなど不可能です。先生は、合意とは多角的なコミュニケーションに基づく納得であり、合意形成とは納得へ向けた多角的なプロセスの束であるとしています。ワークショップなどでの話し合いにとどまらず、反対運動、調査、日常的な会話、共同作業などさまざまな手法を組み合わせることで、「ここまで話し合ったし違う意見も理解できた」「意見は違うけれども反対はしない」という状態(=合意形成)を目指すというものです。これらのプロセスに含まれる重要なものとして、「聞く」という行為があります。

3.聞くこと・質的データの重要性

社会の複雑さ、やっかいさは、人々の意味世界が複雑に折り重なっていることによって生まれています。人々が見ている世界=意味世界は言葉で形成されており、他人の意味世界を理解するためには、その人の言葉を「聞く」必要があります。これは人々が構成する社会についても同じです。何か問題を感じている人がいるとき、何が問題なのかは外から見ているだけではわかりません。その人に近づき観察し、話しかけ、聞くことで、何が問題なのか、何をもって解決といえそうなのかが見えてきます。

社会を調べることは、すなわち「言葉(=質的データ)」を集めて調べること、「聞く」ことです。聞くことによる質的調査は、単なるQ&Aではなく、対話的に行われることが重要です。例えばインタビュー調査をする場合、観察によって立てた仮説に基づき質問し、その回答を分析することで問題の構造化がなされ、仮説がアップデートされます。次はアップデートされた仮説に基づき質問し、回答を得て問題の構造化を行います。これを繰り返すことで、1回のインタビュー調査の中で、問題の輪郭がわかってくるのです。

合意形成の作業は、社会学の調査における「聞く」作業と同じかもしれません。解決策を見出そうと話し合うとき、私たちはただ自分の意見を言うだけではなく、共同でデータを分析しているのです。「聞く」という作業の累積、継続が合意形成の本質であり、それこそが科学の不確実さ、社会の複雑な問題を解くプロセスだろう、遠回りで面倒だけど有効な策だろう、と結びました。

さいごに

私たちが今直面しているさまざまな問題は、自然科学的な発見や技術の進歩があればすぐにすべてが解決する、というものではありません。社会問題には、人々の気持ち・想いが深く関わっています。正解のない問題を解決していくために必要なことは何か。「聞く」ことの重要性とともに、刻々と変化する想いを聞き、考え続けていくことの重要性を強く感じた講義となりました。