吉川颯真(2025年度本科ライティング・編集 受講生)

モジュール3の講義では、「活動のためのデザイン」をテーマに、科学技術コミュニケーション実践のために、どのように活動方針を立てるのかについて学んでいます。

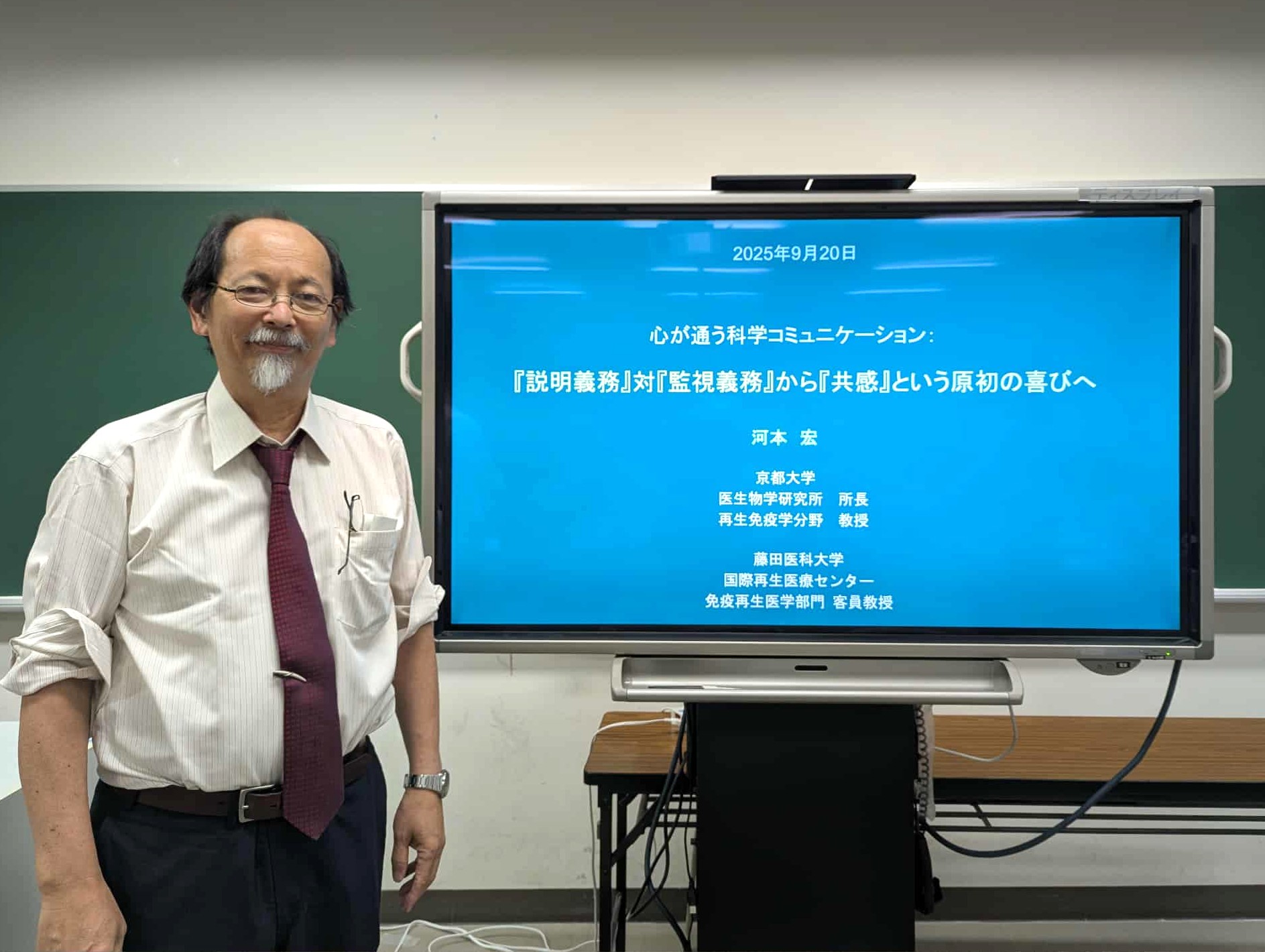

今回は、京都大学 医生物学研究所 所長の河本 宏先生より「心が通う科学コミュニケーション:「説明義務」対「監視義務」から「共感」という原初の喜びへ」と題して講義いただきました。河本先生が取り組まれてきた、イラスト・音楽・動画配信を用いた科学コミュニケーションの実例を通して「心がつながる」科学コミュニケーションの重要性について迫ります。

免疫研究の今

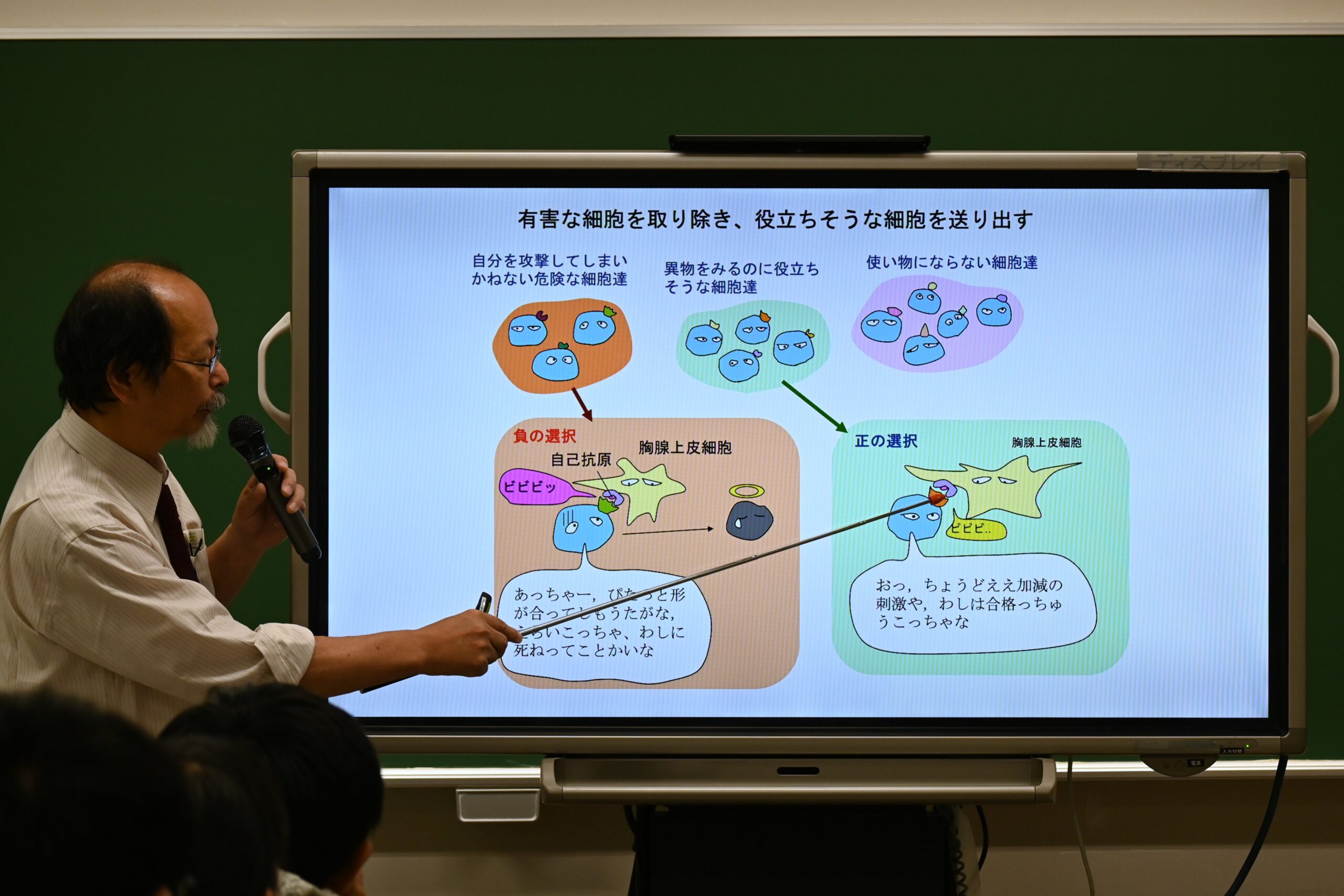

免疫の基本的な仕組みから、河本先生が取り組んでいる「ES細胞やiPS細胞からT細胞を作製してがんや感染症の治療を目指す」研究にいたるまで、実に講義全体の約半分の時間をかけて、先生自作のイラストとともに丁寧に解説していただきました。iPS細胞の作製技術を開発した山中伸弥先生、制御性T細胞を発見した坂口志文先生がノーベル生理学・医学賞を受賞したこと、2020年以降新型コロナウイルス感染症がまん延したこともあり、この研究領域は市民から非常に高い関心を集めています。受講生としても、免疫学の知識や研究成果を学び、整理することができ、非常に有意義でした。

科学コミュニケーションの位置づけ

河本先生にとって、科学コミュニケーションは「面白いことを話すことが楽しい」という、人間にとっての自然な営みであると同時に、市民に現在の科学を可視化し、監視義務を促すものであるといいます。市民による監視が求められる例として、ヒトの臓器を他の動物の生体内で作る技術や iPS細胞から再生した脳組織に脳波が検出されたという研究成果が取り上げられました。こうした慎重に進めるべき研究について、一般の人の理解が科学の進歩に追いついていない問題点を挙げました。

河本先生の実践

河本先生の学生時代に迫ると、研究とは一見関係のない、漫画・絵画・楽曲を制作している時期がありました。博士取得後に理化学研究所の免疫・アレルギー科学総合研究センター (現在の理化学研究所生命医科学研究センター) に移り基礎研究に励まれて以降、科学展示、イラスト、作曲、動画配信など、多様な媒体を用いて科学コミュニケーションに取り組むようになりました。

- 科学展示

日本免疫学会が主催する科学展示「免疫ふしぎ未来」展の日本科学未来館での開催を主導されました。免疫学の実験に用いられる生き物の展示や寄生虫の検出体験、体内で起こる免疫反応を子供たちに解説する戦隊ショーを取り入れているそうです。免疫ふしぎ未来展は現在も日本科学未来館で毎年開催されています。 - サイエンスイラストレーション

ご自身が関わる学会のポスター制作から、他機関に依頼された教科書の表紙やウェブサイトのイラスト制作まで、多彩なサイエンスイラストレーションに取り組まれています。制作のプロセスは非常に丁寧です。他機関からの依頼では、単に先方から伝えられるイメージを受け取るだけでなく、教科書であればその内容や構成を深く読み込み、研究集会のポスターであれば集会長の業績からアイディアを膨らませるといいます。そうして得られたアイディアを形にする際、先生の真骨頂が発揮されます。自身の専門である免疫学の深い知識と、アニメや漫画作品のインスピレーションを融合させるのです。この「正確な科学的知見」と「ポップカルチャーの表現」という異質な要素の組み合わせこそ、先生独自のスタイルであると感じました。

- 動画配信

動画配信は、河本先生が京大医生物学研究所の所長に就いた際に広報活動に力を入れるうえで活用するツールとして取り入れたそうです。表チャンネルと裏チャンネルの二つからなり、特に裏チャンネルは中高生向けに医学の簡単な講義や研究者について紹介するコンセプトで作られています。中高生に見てもらえるチャンネルになるよう、さまざまな工夫が凝らされていました。

本講義を通して得た学び

私は河本先生の科学コミュニケーションの考え方を純粋な科学者の視点だと捉えており、先生の人柄や研究観をも反映していると感じました。私も自身の研究を伝えることの面白さは理解していましたが、科学コミュニケーションを「科学者の義務」と捉え、科学者にとって受動的なものと認識していました。しかし、市民が科学を楽しむことと自分自身が科学コミュニケーションを楽しむことが両立可能であることを、河本先生の科学コミュニケーション観を通して認識できました。

講義後半では河本先生が主導されてきた科学コミュニケーションの多彩な実践例を紹介していただきました。動画チャンネルのコンセプト策定など一つひとつに、活動の目的や対象者に応じて「どのような科学コミュニケーションをデザインするのか」という、制作チーム内での緻密な議論があったのだと推察しました。

私は、この講義で示された様々なアプローチを、単にお手本としてではなく、私たち自身が科学コミュニケーションをデザインする際の発想の引き出しの一つとして捉えることが重要だと考えました。先生の実践という貴重な事例を分析し、そこから得られた知見を手持ちのカードとして蓄積していくことが、今後受講生が科学コミュニケーションを展開していくうえで不可欠だと感じました。

おわりに

河本先生が取り組まれてきた科学コミュニケーション活動の実践には、サイエンスコミュニケーターである以前に一科学者として一定の成果を上げ続けることが要請されます。私も新しい知見を人類に提供する科学者を目指す中で、市民と「心でつながる」ことのできる対話の場をどのようにデザインしていくのかについて、今後の実践演習の活動を通して自分なりの答えを探していきたいと思いました。