石川 果奈(2020年度 選科/社会人)

モジュール6のテーマは「社会における実践」。社会の中で、科学技術コミュニケーションの領域の活動を意欲的に実践されている方のお話から、自らのコミュニケーターとしての将来展望を考えます。今回はライター・編集者として活躍されている清水修(しみず・おさむ)先生に、ご自身のキャリアや編集者として仕事をするときに大切にしていることなど幅広くお話を伺いました。

面白くなければ科学じゃない

ライター・編集者として、大学・研究機関での制作物の編集制作や、広報・アウトリーチマネージャーとして活躍されてきた清水先生。中でも代表作となるのは、東京大学にて制作した「東大創立130周年記念出版物 ACADEMIC GROOVE」。「ACADEMIC GROOVE」とは、学問の場にただよう「わくわくするほどのおもしろさやどきどきするほど楽しい雰囲気(=グルーヴ)といった学問の魅力を表す造語」だといいます。

講義の中で話されていた「面白くなければ学術じゃない」という言葉が印象的でした。これは、ACADEMIC GROOVEの広告を新聞に出したときの言葉だそうです。大学や研究機関では様々な研究者が多様な研究を行っており、その内容は一般の人でもすぐに面白いとわかるものから、面白さが伝わりづらいものまであります。ですが、一見つまらないものもうまく料理して面白くするのも編集者の腕の見せどころだといいます。

学術を編集して魅せる

とっつきにくい学術を魅力的な編集物にするためにはどうすれば良いのでしょうか。清水先生は、「新たな魅力を際立たせた広報誌を作り上げるためには、まずはクライアント自身のイメージを変える必要がある」と語ります。

大学・研究機関の広報誌などの編集物を作る際は、組織上層部といったクライアントの意向が発生します。広報誌を作りたいと考える多くのクライアントは、大学や研究機関の権威などの自己イメージにそって宣伝したいと思っています。しかし、広報誌の役割は外部に伝えていくこと。代わり映えしない内容では新しい読者を惹きつけることはできません。「ACADEMIC GROOVE」を制作した当初も、外部からの評判が非常に良かった一方で、内部では賛否が分かれたといいます。多くの研究者や組織関係者が感じている自己イメージと極端に違っていたからです。

また、具体的な手法としては、視点をずらして編集をすることが良いといいます。映像のカメラと同じように俯瞰でみるのかアップで見るのか。視点をずらして料理をするだけで面白い企画を作ることができます。様々な編集企画に学術情報を当てはめてみたり、背景に普遍的なテーマを持たせてみたりなど切り口に工夫をすることでも学術の魅力を表現することができるそうです。

編集物に隠された深い知識や個性

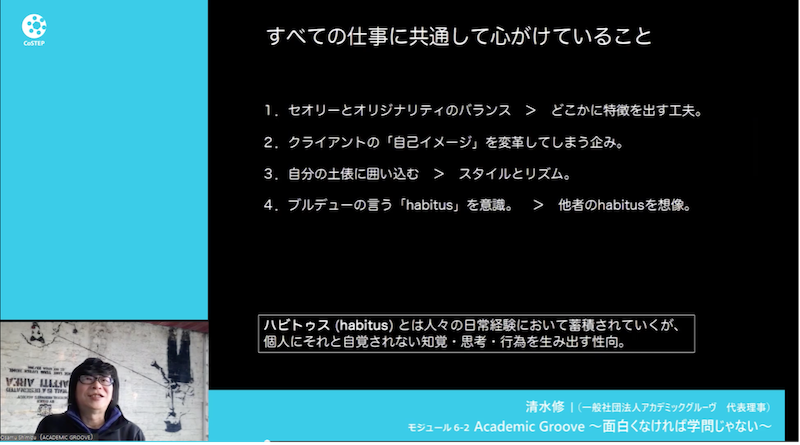

清水先生には、編集物を作り上げるときに心がけていることがあるそうです。

その一つが、セオリーとオリジナリティーのバランスです。編集物には、何十年も変わらない膨大なセオリーがあり、読者はそれを踏まえて記事を読んでいるため、そのセオリーを守る必要があります。しかし、セオリー通りに作るだけでなくどこかにオリジナリティーを出すことで、読者の目が止まるような編集物を作ることができます。

もう一つ大切にしているのが「habitus」。habitusとは、哲学者ピエール・ブルデューによって提唱された言葉で、「人々の日常行為によって蓄積されていくが、個人にそれと自覚されない知覚・思考・行為を生み出す性向」のことです。読者と記事のhabitusがマッチしていないと、理解してもらうことは難しくなります。常に読者を意識して記事を作ることは重要なのです。

編集物は制作者の個性や強みによって生まれています。記事の構成やライティング、スタイルやリズムといった編集・執筆の個性。学術全体の知識や自分の専門となる深い知識や組織に対する知識。自分の体験を元にしたhabitus。これらを組み合わせることで制作されているため、自分の個性や強みを見つけることが大切です。

また、編集物はクライアントだけでなく、カメラマン、ライター、デザイナー、印刷所など多くの人と協力して制作しています。そのため、相手の意向や状況を汲み取って提案をしたり、クリエイターに対しては尊重し任せるところは任せたりなど、相手に応じてコミュニケーションを取る必要もあります。コミュニケーションの取り方やコーディネート力も編集の個性のひとつです。

科学をムーブメントに

このように、清水先生は、「学術の面白さ」を伝える制作物を編集しています。しかし、自分自身は「科学技術コミュニケーターではない」と語ります。多くのコミュニケーターが考えているのは「科学や科学技術の内容を皆に知ってもらい、理解してもらうこと」。一方、「ACADEMIC GROOVE」では、「科学や科学技術(もっというと学術研究)の魅力を知ってもらい、グルーヴを感じてもらう」ことが大事で、科学技術コミュニケーションと似ているが異なる活動だと考えているそうです。そのため、あえて研究については突っ込んで解説しないで「面白く、柔らかくして」魅せることを優先することもあるのだとか。また、解説をしないで、難しいことを難しいままで読者に提示し、「全然わからないけれど、興味をそそられる」と感じさせようとする場合もあるそうです。

学術を編集して魅せることで、「現場でやりとりされているワクワク感(groove)を伝える」ことを実現したいと考えている清水先生。理解ではなく体感で、学術への可能性を感じさせ、学術自体のファンが広がるような試みをこれからも続けていくといいます。