2022年10月30日(日)、東京で美術館・科学館選択実習を開催しました。本実習では、日本科学未来館と森美術館という、性格の異なる二つのミュージアムで展示を鑑賞することを通して、美術館と科学館の場所の特徴を理解し、展示の文法を知ることと、対話を通して展示でのメッセージを読み解き、 科学技術コミュニケーションとつなげて考えることを目指した実習です。ここでは、実習に参加した受講生が撮影した写真と感想をまとめます。

今回の見学で印象に残ったことが2つある。それはじっくりと作品を見る重要性と対話をしつつ作品を鑑賞する意義を学べたことだ。これまで私は足早に美術館の作品をざっと観て鑑賞を終える傾向が多かった。しかしながら今回の講義では細部まで作品を見つめること、気づきを周囲とシェアすることを心がけるようにした。するとすでにわかっていたと思っていた作品にまた別の一面があることに気付くことができた。 たとえば李禹煥(リ・ウファン)展では一見ただの岩と鉄板を置いただけに見える「関係項」を見つめているうちに別のイメージが湧いてきた。岩に凹みがあることに気づいたほか、なぜこの向きで岩を置いたのかなど、見つめるうちに発見が次々出てきた。ともに鑑賞しているCoSTEP受講生からのコメントも聞いているうち、「そういう見方があるのか」と発見が広まった。 実際、科学未来館見学の中でも、最後に受講生からの振り返りを行う際、「深海魚の展示をしているボランティアがいた」ことの報告があった。そういった物があったことに気づきもしなかったことからいかに自分が見落としているか、また「観たつもり」になっているか実感することにつながった。 他に印象に残った作品は森美術館の青野文昭「僕の町にあったシンデン 八木山越路山神社の復元から2000-2019」である。タンスを積み上げて描かれた首のない「おどが森の巨人(ダイダラボッチ)」を観ていると底しれぬ恐怖が湧いてくるのを感じた。「写真に撮ってはいけないような気がする」と他の受講生が話していたが、自分もまさに同じ感覚を持った。何度も見直すうちにこの作品自体が作者なりの神社を作る取り組みであったことに気づき、作品のタイトルの意味にようやく気づくこともできた。時間を取ってじっくりと作品と向き合ううちに物事の見方に変化が生じるのが興味深いところである。 今回の講義でじっくりと作品を見つめること・周囲と対話をすることの意義を深く理解することができた。それにおり、作家が作品に仕込んだ意図を解釈し、世界観を広げることができる機会を得られたように感じている。 最後になりますが、貴重な機会を作ってくださった先生方・スタッフの皆様、CoSTEP受講生やOB/OGの皆様に改めて御礼申し上げます。

藤本研一(本科・ライティング編集実習)

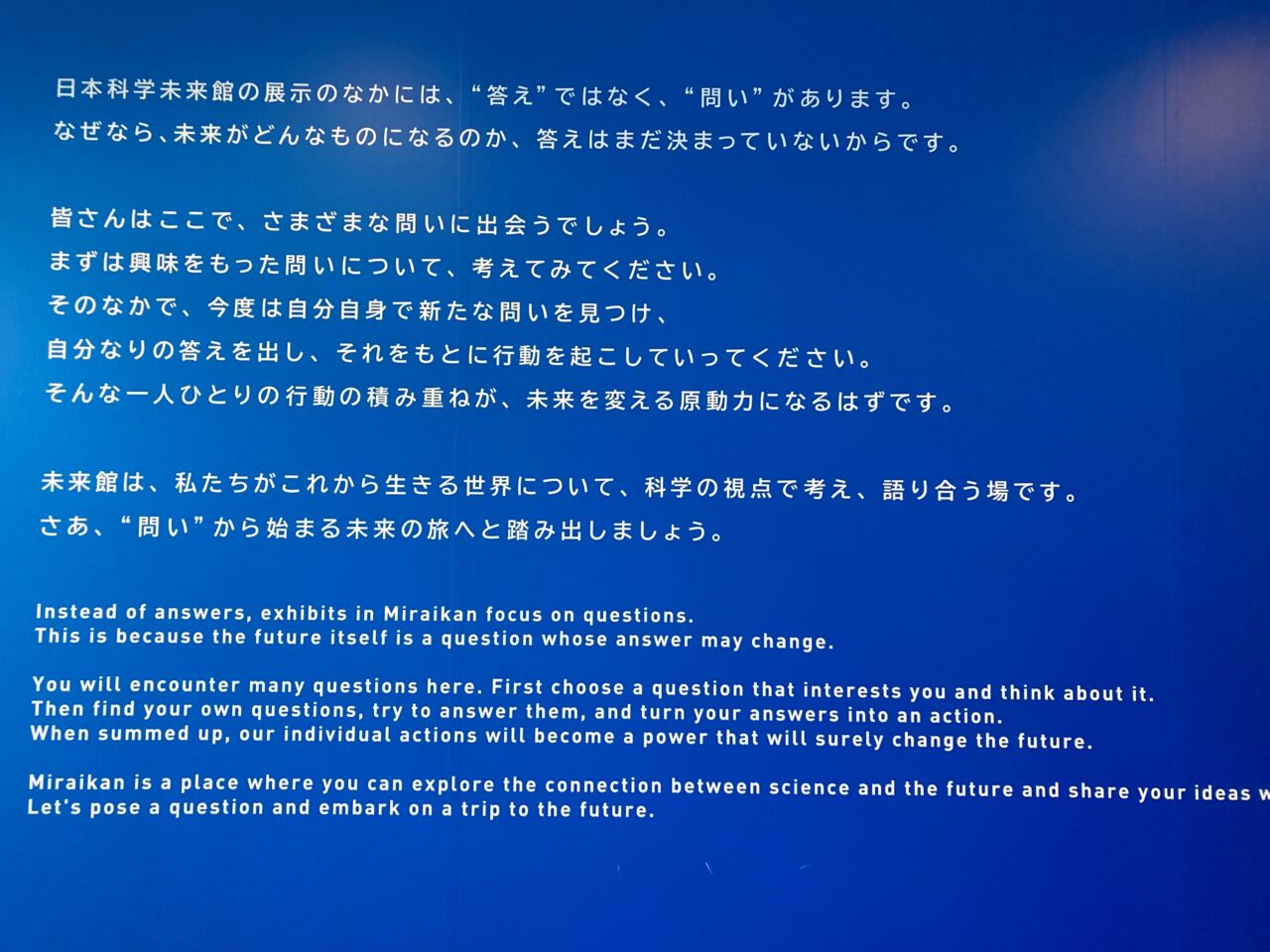

〇未来館 ヒト―サイエンスコミュニケーターの皆さんそれぞれ個性が立っており、かつ、科学に真摯に向き合っていらっしゃると感じられ印象的でした。 コンセプト―「答え」ではなく「問い」を展示するという全体コンセプトに強い意志を感じました。 モノ―身体がすっぽり包まれるような大きなサイズの展示物が多く、テーマパークのアトラクションのようでワクワクしました。

〇森美術館 べつのどこかで―確かさの部屋(ヴォルフガング・ライブ) 「この空間が心地よくて好き」と私は述べたが、同意する人は班内にはゼロだった。代わりに口にされたのは、「圧がある」「蜜蝋の臭いがキツい」など否定的な感想。“心地よい空間”は、案外、人によって違うらしい―でも、それが事実なのだから、それでいい。と学んだ。 さておき、作品を正確に読み解くことは難しい…。 八木山橋, 僕の町にあったシンデン―八木山越路山神社の復元から2000~2019(青野文昭) ウキウキと橋を渡った勢いで、迂闊にもそのまま門をくぐってしまった。だが、中に足を踏み入れた途端、ここは期待していたような愉快な場所ではないということを感じ取った。改めて壁のキャプションを一読する。ふむ。作家の言う「戻る」ことはできないかもしれない。だから、代わりに出来得ることとして、作ることで向き合い、越えようとしているのかもしれない、などと思った。

選科Bの受講生

今回の美術館・科学館実習では、対話型鑑賞により展示のそれぞれの意味付けを理解しあうというのが興味深い経験でした。 未来館ではコミュニケーターとの交流で、未知の未来への「問い」を来館者に持ってもらいたいという展示の指針を聞き、科学技術を展示しているだけでない面白さを感じました。特に常設展「細胞たち研究開発中」ではランダムにほぼ個室のミニシアターに入り、ストーリー仕立てでiPS細胞など現在進行形の研究がどう現実に反映されるのかを観る~という展示方法が、iPS細胞による治療をよりリアルに考えさせてくれました。 森美術館「地球がまわる音を聴く」ではパンデミック以降の切実さが目立つインスタレーションなどを通し「ウェルビーイング」を考えました。 個人的には作者の生が強く感じられ美しかったアールブリュットな作品、金崎将司のチラシ等の紙を幾重にも重ね圧縮し作られた作品が、地中に眠る化石のように人が持つ意識の中から発掘されたかのようでした。また、ギド・ファン・デア・ウェルヴェの「第13番3つの逃避による感情的貧困 逃避、a、カモミール、ロシアの国家、もしくはラフマニノフへ走ること」がフィルム映写機のカシャという音やノスタルジックなスライド、そしてロシアのピアニスト、ラフマニノフの追悼の花を持って走っていくという、時を超えた感情をとても愛おしく感じました。

Wakana(選科A)

この作品は撮影不可だったので、美術手帳HPから写真を転載しています。

https://bijutsutecho.com/magazine/interview/25981

「それは科学ハラスメントでは?」 日本科学未来館で、科学コミュニケーターが発した言葉が耳に残っている。 私が科学の面白さをたくさんの人へ届けたい、と思うことは、傲慢な独りよがりなのだろうか。全ての人が科学を好きにならなくてもいい、それもそうだけれど。このモヤモヤを抱えながら、ときどき心から取り出して考え続けようと思う。 「この展示、この場、このメンバーで話し合えたからこそ」 森美術館での実習の最後に、4人の小グループに分かれて対話型鑑賞を行った。各自が気になった展示を見ながら、感じたことや考えたことをたくさん話した。私たちのグループに朴先生が参加してくれたことで年齢も立場も異なる女性5人での対話となり、メンバーが気になった展示の作家もすべて女性だった。「女性であること」「女性であるがゆえの生きづらさ」「女」「母」「家族」というキーワードが、対話のあちこちに隠れていたと思う。私が一番印象に残ったのは飯山由貴の「影のかたち:親密なパートナーシップ間で起こる力と支配について(2022)」だった。紫とオレンジ、という色のコントラストが鮮明だったし、文字や文章での情報が多く、ドキュメンタリー映像が流れていて、まるでジャーナリズムのような作品だったから。そして他の展示とは異なる、圧倒的な生々しさがあった。身の危険を感じる内容でもあった。 被害者にとって終わりのない問題を扱う作品を世に出すとき、誰かをひどく苦しめ、傷つける可能性もある。対話型鑑賞を行って、作品の生み出す光とその影の部分をより深く考えることになった。今はまだうまく文章にできないけれど、科学館よりも森美術館での鑑賞・対話のほうが、自分の思い描く科学コミュニケーションに近いと感じたことも意外だった。朴先生が「この展示、この場、このメンバーで話し合えたからこそ、今回の対話型鑑賞はとても印象深いものになった」とおっしゃっていた。対話とは、“何を”だけでなく“誰と”話すか、そして対話するために安心、安全な場をつくることがとても重要だと改めて思った。

山本広美(選科A)

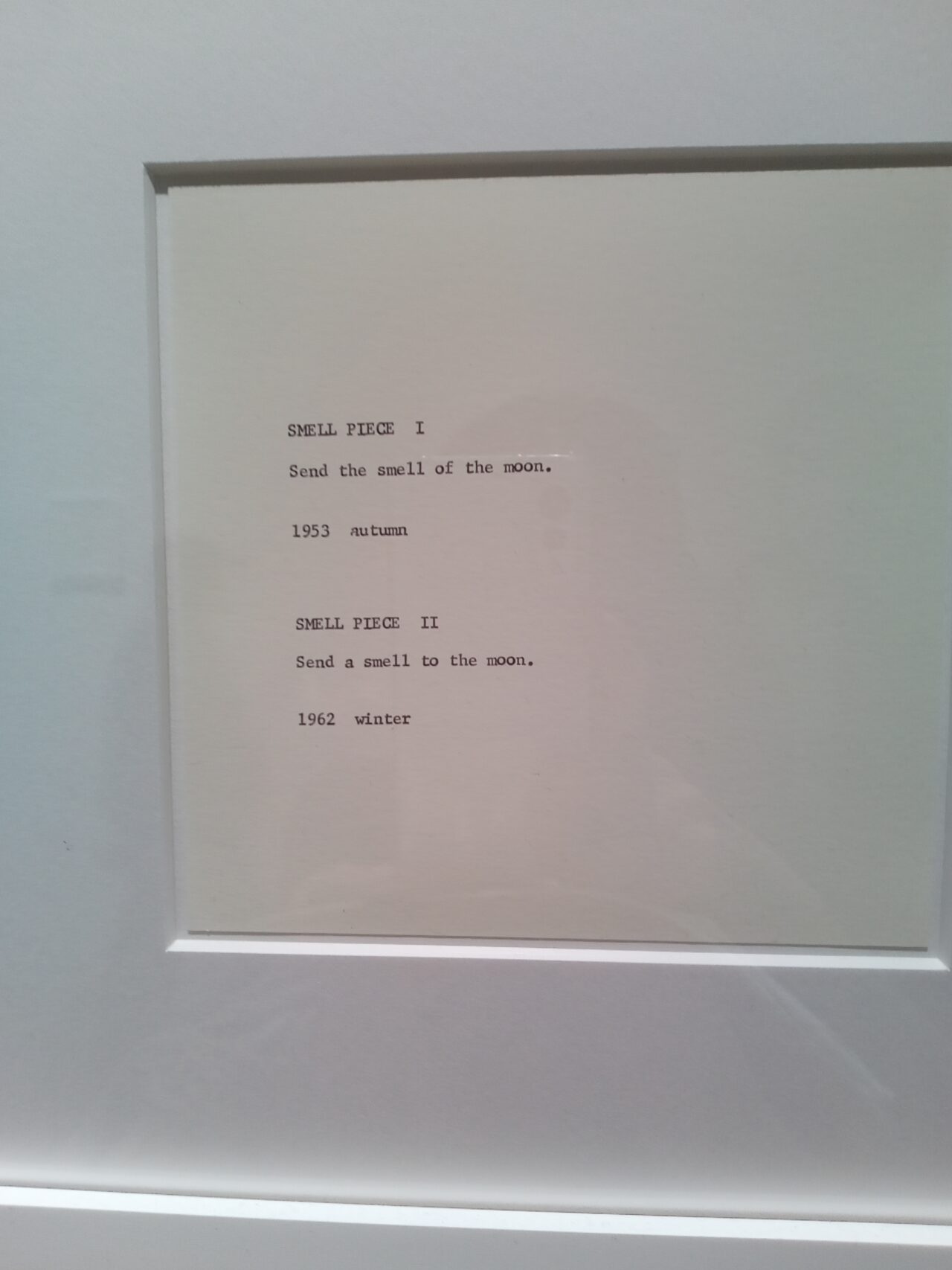

全体の展示を通して、解釈が難しく、重たい印象のものが多かったというのが正直な感想です。これまでは、美しいものや見ていて心地のよいもの、というのが私にとってのアート(美術館に展示されているもの)のイメージでしたが、「アートは強力なコミュニケーション手段である」ということを、今回の実習を通じて体験することができました。 例えば、青野文昭氏のシンデンという作品は、元はただのタンスなのに、悲しさや恐怖などのネガティブなパワーを放っていて、早くその場から移動したい気持ちになってしまいました。飯山由貴氏のDVに関する映像群も同じで、強烈な印象を受けました。作家自身がDVの被害者と書いてあり、もしDVというものが、あの不気味な映像で表現されるようなものだとすると、自分の恐ろしい大変を思い出し形を変えて表現するという作業は大変なものだと思いました。 そんな中で一番好きだった作品は、この美術展全体のタイトルにもなっているオノヨーコさんの詩です。重たい印象の作品が続くなか、途中途中に掲示される詩がとても印象的でした。オノヨーコ氏はとても日々を大切に丁寧に生活している方なんだと感じました。 毎日の小さなことに、人生を豊かにするきっかけが詰まっている、生きているだけで素晴らしいこと、というメッセージに共感できました。実は、私は彼女についてジョンレノンの奥様さまということ以外知らなかったのですが、彼女の作品についてもっと知りたくなりました。

山口由佳(選科A)

今回の実習で感じたことは、その時その場所でしか捉えることができない、リアルなものの良さである。特に印象に残ったのは森美術館で見た「自然の呼吸:アロカヤサラ」(モンティエン・ブンマー 1995)である。金属性のオブジェを外から見てみると非常に無機的で冷たい印象を受けていたが、作品の中に入ると、何とも言えない自然のような匂いと肺あるいは植物のようなモニュメントに包まれることで、有機的で心なしかぬくもりがあるように感じられた。その一方で、美術館という空間で自然を感じている、という違和感のある状況もとても印象に残った。時代が進む中で様々な技術が発達し、そこになくてもまるである、ような時代になっても、本物の五感、さらにはその場の空気感のようなものから生まれる感覚は人の心に残ることを感じた。また、これを通じて、コロナ禍の中でマスクを着けて生活を送り、人同士が会いづらいという昨今の状況により、嗅覚や人のぬくもりなど様々な感覚が忘れられつつあることへの危機感も改めて感じた。

増田有沙(選科A)

今まで現代アートは見ることがあっても、何がしたいのかよくわからないという印象が強かった。しかし、森美術館で行った対話型鑑賞によって、どうせわからないと思考が停止していたこと、わからなくても面白いと思えることに気づいた。また、一人では何もわからないと思った作品が他者の意見に刺激されて感想が湧いてくる感覚が新鮮であった。 そのような対話をしながら鑑賞した中で、ヴォルフガング・ライプの3つの作品が展示されているエリアが特に印象に残っている。花粉、牛乳、蜜蝋という自然物を用いており、この空間に入った瞬間のにおいの圧のようなものが強烈であった。現代の技術では来館しないと感じられないにおいの空間に、リアルとは何かという集中演習のテーマを思い出していた。 また、同じ作品を見ても、「温かみ」、「支配的」と全く異なる感想を抱く人がいることに驚き、アートに限らず、人によってものの見方は違うということを再確認させられた。

吉田彩乃(選科A)

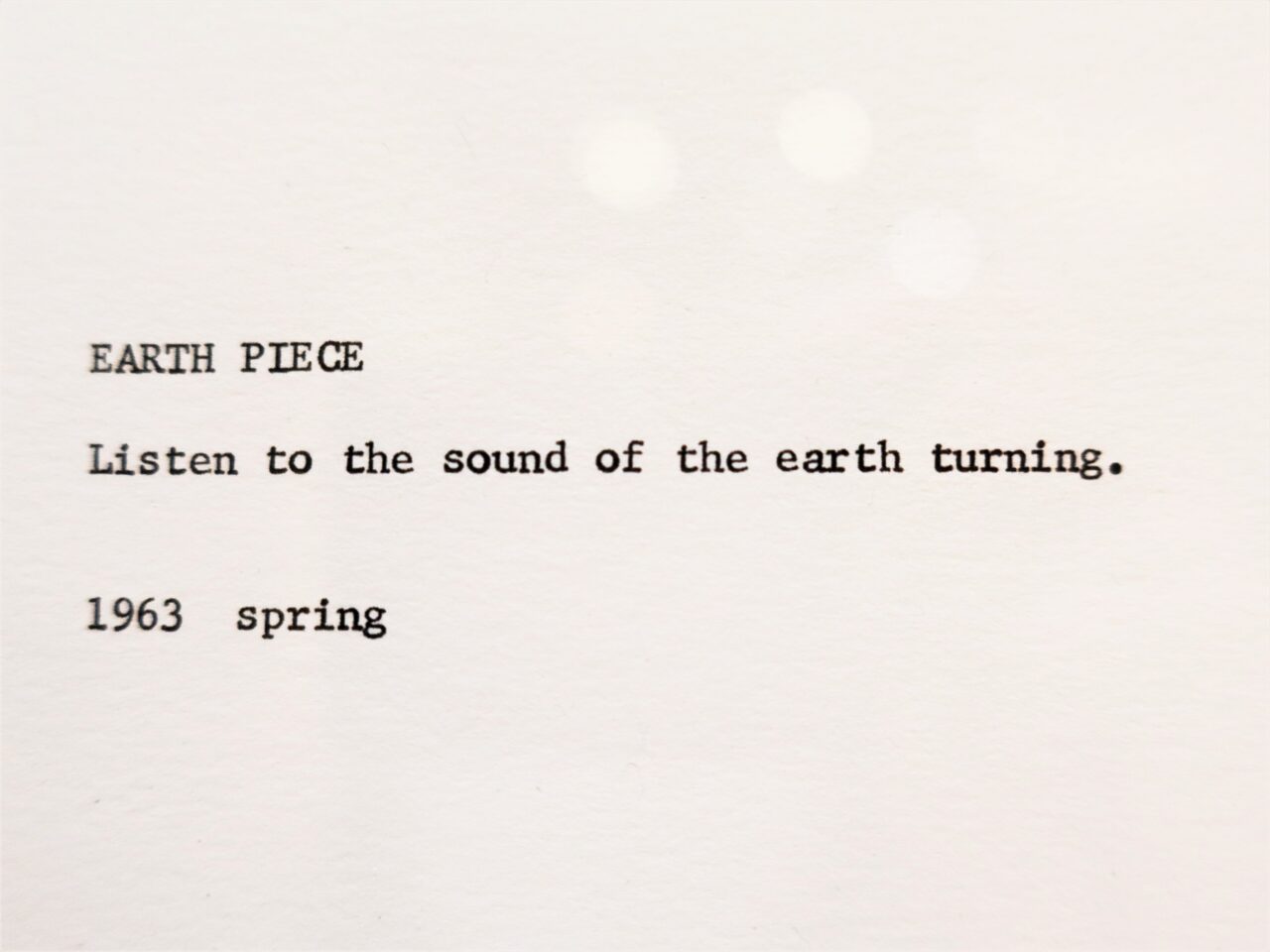

本展のスタートは、「Listen to the sound of the earth turning.(地球がまわる音を聴く)」と印刷されたオノ・ヨーコのインストラクション・アート『EARTH PIECE(地球の曲)』です。五感を使って鑑賞できるリアルな空間での展覧会の導入に、直接はその音を聴くことができない作品が置かれていることが印象に残り、このあと出会う作品を通して地球がまわる音を聴くことができるのか、想像の耳を澄ませながら進んでいきました。 ヴォルフガング・ライプが4年にわたって集めた花粉を撒いた『ヘーゼルナッツの花粉』では、明るい色彩、甘い香り、鼻のむずむずを感じるとともに、地球がまわり季節が移ろう中で、ひとつひとつが生命そのものである花粉が聴いてきたであろう風の音、雨の音、みつばちの羽音、鳥の鳴き声なども一緒に存在しているように感じられました。 「パンデミック以降のウェルビーイング」とは何か? その「答え」が見つかるのではなく、想像力を働かせ考え続けるきっかけを与えてくれる展覧会でした。

福田佳緒里(研修科)

コロナ以降特に殺菌除菌が毎日の生活に高頻度で入り込んだこともあり、過剰な清潔環境がもたらす問題に元々興味がありました。しかしその解決策として微生物をまく装置を作るというのには驚きました。森林にいる微生物と触れあうのが難しいのは確かですが、微生物だけ持ってきて散布しようという発想に少し拒否感というか、グロテスクさを感じます。それでも目先の問題を感えれば何も手を打たないよりは打った方がよいのだろうか、とグルグル考えてしまいました。微生物の多様性の大切さは理解しており、コロナ以前から殺菌除菌アイテムが巷に溢れていることにも疑問を抱いていたため、自分でもなぜGreenAirを安易に受け入れがたいのかまだ明瞭に言語化できません。しかし何か気持ち悪さを拭えず、そのこともあって実習後周囲の人にGreenAirについて話し意見を聞きまくってしまいました。そしてこれが「疑問を持ち帰る」ということか・・・と後になって気付きました。

庄司菜穂子(選科B)