工藤優樹(2024年度選科B/社会人)

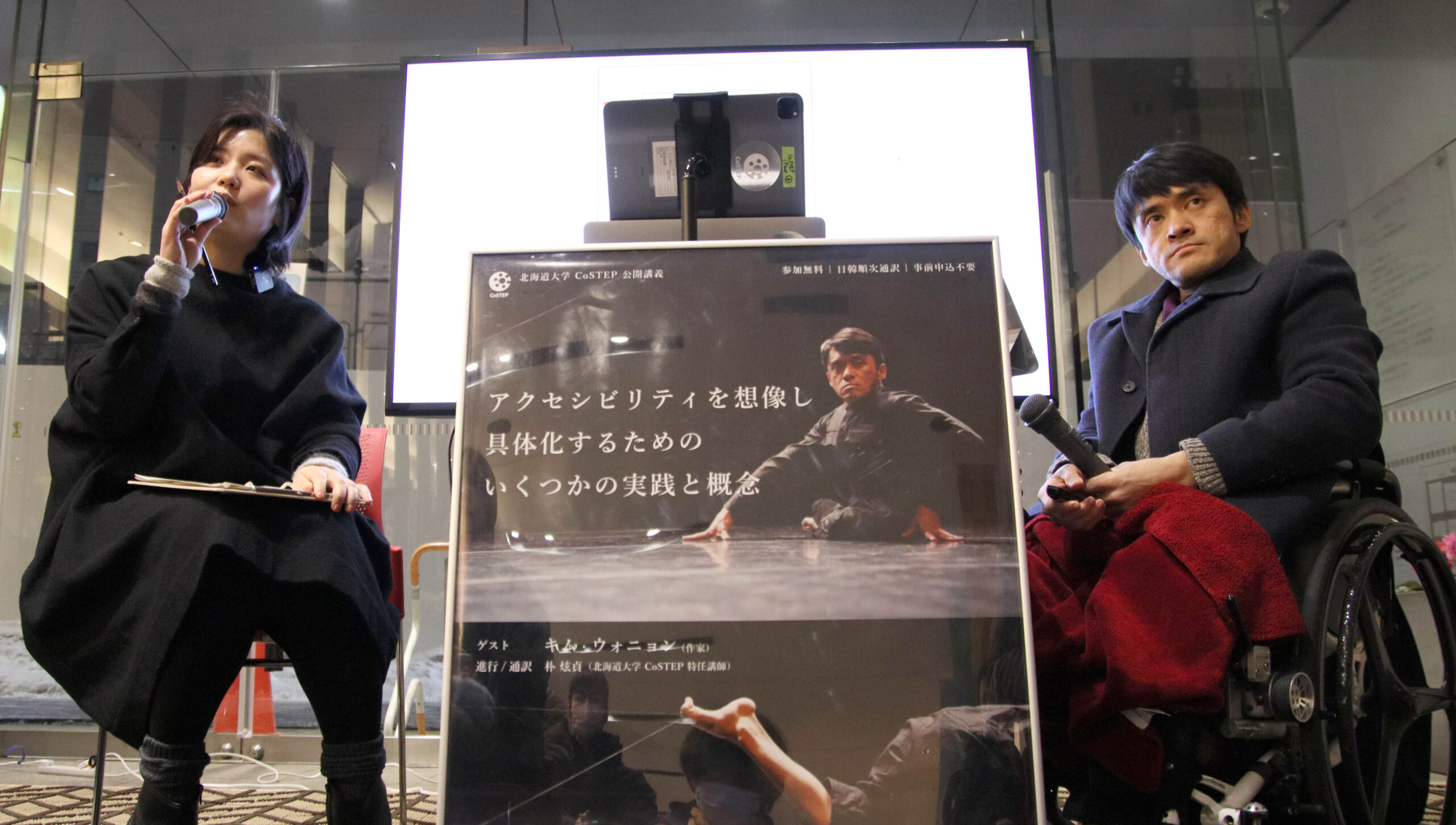

今回の講演は公開講義ということで、札幌駅近くにある紀伊国屋書店のホールで実施しました。韓国よりキム・ウォニョン先生をお招きし、「アクセシビリティを想像し具体化するためのいくつかの実践と概念」というテーマでお話いただきました。司会兼通訳は朴先生です。まずは朴先生のお話。大雪の中、「大変な」韓国からわざわざキム先生に来ていただいたの理由は、技術が進み、外出しなくても大丈夫な世の中でありますが、だからこそ自ら経験することが大事と考えるキム先生の話をぜひ聞いてもらいたいからです。「大変な」というのは講義のおよそ2週間前、韓国では歴史上最悪と呼ばれる戒厳令が引かれたことを指しています。戒厳令に抗議するために100万人以上がデモに参加しました。その際、みんなが傷つかないデモにしようという話が出たそうです。特に12月11日のデモの際には、これまでいなかった手話通訳が一緒になって主張を伝える光景がとても印象的に見えたそうです。このデモは、「みんな」とは誰だということを考えるきっかけになったということです。

そしてキム先生の登場です。キム・ウォニョン先生は今回で北海道を訪れるのは3回目だそうです。以前は弁護士、今は作家・パフォーマーとして活躍しています。今日の内容はキム先生の職業が変わったことと深いかかわりがあるとのことです。本日は、パフォーマンスの中のアクセシビリティ、それをいろいろな事例を通じて話をしていただきます。

コンサートホールでは車椅子用観客席はどこに置かれているか

韓国では2010年ころから文化芸術における障碍者を取り巻く環境が変わっていきました。まずはソウルのコンサートホールの事例の話です。そこでは車椅子用の観覧席は、舞台が見えにくい左右の一番端、あるいは一番後ろに独立して置かれています。これだと見えにくいだけではなく、一緒に来た人と別の席で見ざるをえなくなってしまいます。ただこれには理由があって、緊急事態に備えて、非常口に近い所に設置することが義務付けられているからです。もちろん安全は大事なことですが、障碍者は安心というよりも、社会から隔離されているように強く感じ、そこからこの問題に強く疑問を持つようになりました。アメリカでも同じような問題意識があり、統合、選択、安全、統合という価値が新たな法律で規定され、車椅子座席にも変更が行われました。その後、韓国でも同じように改正が進んだそうです。これには今までの障害者の人権運動が反映されており、これが韓国社会でもアクセシビリティについて考えるきっかけとなったようです。

障碍者向けのタッチツアー

今回の講演では法律の問題だけではなく、個々の人々の実践について話をしていきたいと思います。このように身体障碍者について考えて始めると、身体障碍者だけでなく、視覚障碍者は楽しめるのか、聴覚障碍者はどうかというように次々、疑問がわいてくるようになりました。

これに対する試みの一つがタッチツアーです。これにはさまざまな形式があり、例えばコンサートが始まる前に視覚障碍者が事前にツアーで位置を把握する時間を設けたり、公演者が先に概要を説明したり、3Dプリンターで作った模型を事前に触ることができたりと、それと音声ガイドと併用することでもっと楽しめるようになりました。また事前に音声ガイドでスタッフの声を聴き、そのあとで実際に話すことで公演者と人格的なつながりができるようになります。このような試みが世界中で行われており、その実践はクリエイティビティにあふれています。ただこのような試みは法律などで規定することは難しく、法律の枠組みを超えた実践が求められます。

なぜみなさん急いで帰るのか

次にドゥサン・アートセンターの話です。知り合いのハウスマネージャーが、公演の途中にも関わらず急に帰宅するお客さんが多いことに気づきました。よくよく調べてみると体調不良とは別の理由で帰ることが分かりました。ソウルでは障碍者コールタクシーというものがあり、ドア・トゥ・ドアでの送迎が便利なので、多くの人に利用されていました。しかし、数が少なく、予約が難しい。すぐ来るときもあるし、一度逃すと数時間待たされることもあるので、連絡がきたらすぐ乗らなければいけないからでした。それで、そのハウスマネージャーはお客の携帯電話を預かって、タクシーに少し待ってもらったり、次いつ来られるかと聞いたりと調整することにしました。もちろん政策によってタクシーの台数を増やすことも大事ですが、このような日常の具体的な行為者の実践こそがアクセスビリティの質を上げることにつながっていきます。

「着る」のか「乗る」のか

さて、サイバスロン(Cybathlon)という競技があります。これはロボット工学などの先端技術を応用した義肢などを用いて障碍者が日常生活に必要な動作に挑む競技で、カイスト(韓国科学技術院)は世界大会で準優勝するなど優れた実績を持っています。さて、この時、選手たちはロボットスーツを「着る」のか、ロボットスーツに「乗る」のか、どちらでしょうか。聴衆のみなさん、果たしてどちらがふさわしい言葉だと思いますか?現場では実際には両方の言葉が使われていますが、ロボットに「乗る」だと何かに乗せられているという受け身の感覚であるのに対し、「着る」方が積極的、主体的な立場で競技に参加できると考えられています。この「着る」という言葉を日常的な言語の中で使用することが大切です。そうすることでアクセシビリティに対する考え方も変わるのではないでしょうか。先に述べたホールの例では劇場に「乗る」しかなかった障碍者の人たちを、ハウスマネージャーは劇場を「着る」、「フィットする」ようにしてくれたとも言えると思います。

キム先生が学生だったころに比べて、障碍者にとって世の中は便利になったそうです。しかし便利になった一方で、障碍者と非障碍者のお互いを理解する機会が減ってしまったのではないだろうかと思っています。法律や規定がなくなったら、お互いをサポートできない状況になってしまうのではないだろうか。ある意味、社会という存在に「乗る」ことができるようになったようで、お互いを「着せされる」「着られる」能力は少なくなっている。それがはっきり表れたのが、あの戒厳令でした。

2024年12月3日夜、戒厳令が発布された韓国は大きな混乱に陥った。その時、障碍者たちは・・・

戒厳令発布には多くの韓国国民が憤りを感じました。しかしさらに司会・通訳の朴先生が怒ったことは、大統領は戒厳令の発布の際に手話通訳を付けなかったことです。公式の発表の際には手話通訳をつけることが義務付けられているにも関わらず。(現実的にはあの状況では仕方なかったかもしれませんが)。実は韓国の国会議員に1人視覚障碍者の人がいます。さて戒厳令が発布されると、多くの市民が国会に殺到することになりました。軍隊は国会を封鎖しましたが、壁の一部が開いていたそうです。国会議員はその壁を乗り越えて、議場に入り、国会を抑えることができました。しかし視覚障碍者の国会議員は壁を乗り越えることができずに、参加することができませんでした。このような緊急事態では一気に障碍者と非障碍者の差が表れてしまうのです。

現実を具体的に想像することはアクセスビリティを理解するうえで非常に重要です。「乗る」ことができない状況の時には何もできない状況になるが、「着る」「着られる」状況にあるときには、自分で積極的に行動できるようになります。戒厳令の際の「みんなのためのデモ」は「着る」「着られる」を高める一つの実践だったと思っています。まだこの国(韓国)にはその力量があると感じました。

さてここで一つの問いが生まれます。「着る」「着られる」の主体の問題で、今まで非障碍者が障碍者を「着せる」関係について話をしましたが、非障碍者が障碍者を「着せる」し、また障碍者も「着せられる」、そのような関係もあるのではないか。そのような問いに答える実践の講演動画を共有していただきました。

いつも車椅子に乗っているので、体を持ち上げることはあまりないし、車椅子に乗っているほうが楽です。ただ動画を見ると、誰が誰を「着る」「着られる」「支える」「支えられる」という境界が薄まる瞬間がありました。

まとめ

キム・ウォニョン先生の話は障碍者、そして韓国という2つの視点から新たな考えを提供していただいたと思います。「着る」「着られる」という言葉が障碍者と非障碍者の関係を端的に表していることに驚きを感じました。韓国では戒厳令という特殊な状況だからこそ、さまざまな課題や可能性が具現化したのではないでしょうか。日本でいえば震災の時に似たような状況がみられたのではないでしょうか。我々に多くの視点を示していただいたキム先生に感謝します。ありがとうございました。