大島美緒羅(2025年度本科対話の場の創造/学生)

モジュール2では、表現とコミュニケーションの様々な手法について学んでいます。第4回講義では、その手法として映像メディアが取り上げられました。

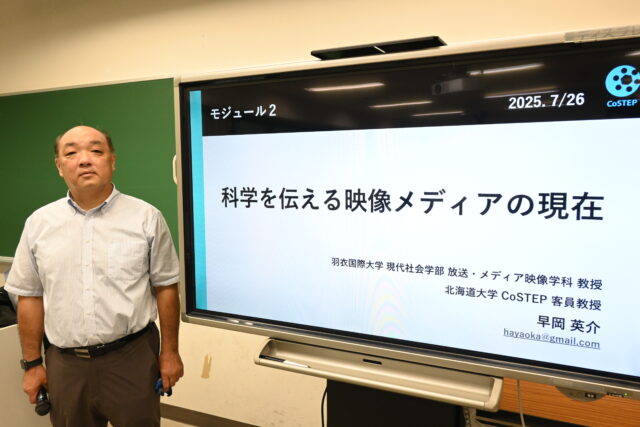

講義を担当された早岡先生は、科学番組を制作する会社で映像ディレクターを務めたご経歴をお持ちで、その後はCoSTEPのスタッフとして、映像を活用した実習などを担当されていました。現在は、CoSTEP客員教授かつ羽衣国際大学現代社会学部の教授でいらっしゃいます。

今回の講義では、映像メディアの特性や、映像を使った科学技術コミュニケーション、社会におけるメディアの変遷について、先生のご経験を交えながらお話しいただきました。

1. 映像の特性

私たちは様々な媒体を通して情報を受け取りますが、映像メディアから受け取る情報はインパクトがあり、一目で理解できる点が特徴です。今回は、そのような映像を作る側の目線から、伝わる映像制作のポイントをお話しいただきました。

映像コミュニケーションで重視すべきこととして挙げられたのが、「人間の生理」を考慮することです。人間の生理とは、私たち(視聴者)は人の顔や表情に注目しやすいということ、また、話されている内容よりも、そこに表れた感情の方が伝わりやすいということです。話の内容が難しく、すべてを理解できなくても、語り手が楽しそうに話しているから惹きつけられたという経験は、思い当たる人も多いかもしれません。

このことは、映像で科学を伝える場面において重要なポイントになります。映像などのビジュアルメディアは、事実を網羅的に伝えることよりも、興味のきっかけを作ることに向いている場合が多いため、魅力的な語り手の存在が一層重要になるのです。

2. 科学技術コミュニケーションと映像

続いて、科学技術コミュニケーションにおける映像の活用についてお話しいただきました。実践のご経験が豊富な早岡先生のお話には、科学コミュニケーターとして大切な姿勢や、映像の強みを活かすコツなど、実践に活かせる具体的な学びが盛りだくさんでした。

(1) 研究紹介・広報

科学技術コミュニケーションの役割の一つは、研究の面白さを魅力的にわかりやすく伝えることです。このような映像の制作においては、撮影する場面のなかの非言語情報に注目し、それを相応しい方法で伝えることが大切になります。例えば、早岡先生が制作に関わった、北大のフィールド研究を取り上げた映像では、研究フィールドである針広混交林の広大さや豊かさが重要な非言語情報であるため、それが一目で伝わるアングルを意識して撮影されたそうです。

また、研究紹介では、研究内容が伝わることに加え、視聴者に期待感や親近感を抱いてもらうことも、その魅力を伝える鍵になります。その点で、研究者が楽しそうに調査する様子を効果的に伝えられるのは、映像の強みといえます。

(2) 研究の社会との関わり、リスク等を考える

科学技術コミュニケーションには、研究の魅力を伝えるほかに、科学と社会の接点で生じる問題やリスクについて伝える役割もあります。

科学と社会をつなぐコミュニケーターとして映像を制作する際に最も重要なことは、コミュニケーター自身が現場を訪れ、一次情報を得ることだと言います。専門家と市民の双方のフィールドで、彼らの感情に触れることが、両者を仲立ちするコミュニケーターが自分の中に比較軸を持つことにつながるのです。映像は、コミュニケーターが現場で見聞きしたものを、さらに第三者と共有することができる、有用なコミュニケーションツールとなります。

(3) イベント・展示に組み込む

2025年7月現在開催されている大阪・関西万博をはじめ、イベントや展示に体験型映像が組み込まれる事例も多くあります。

例えば、プロジェクションマッピングは、展示物に質感や存在感を与えたり、映像の世界をスクリーンの外に拡張したりする効果が期待できます。また、早岡先生が過去に実施されたCoSTEPの出展企画では、参加者がVRゴーグルをかけて、登山や潜水を体験する機会が設けられました。VRは、このような非日常的な体験と相性が良く、科学技術コミュニケーションの実践においては、VR体験にゲーム的要素を組み込むことが、参加者に目的意識を持って取り組んでもらうための仕掛けになります。

3. マス・メディアからパーソナルメディアへ

最後に、社会におけるメディアの変化についてお話しいただきました。

近年、テレビなどのマスメディアが縮小傾向にあり、YouTube動画などパーソナライズ型の映像が、若者を中心に多く視聴されるようになっています。

マスメディア型の発信は、万人に興味を持ってもらえるよう、わかりやすく客観的な解説が求められ、予定調和的に構成されるのが特徴です。実際に早岡先生がいらっしゃったテレビ番組の制作現場では、企画書や構成台本に、番組で話す内容や結末までが書かれており、現地で撮影する前からプロデューサーに台本を手直しされることもあったそうです。このような実情は、時代や制作者によって異なるものではありますが、現場経験をお持ちだからこそ伺えるエピソードは大変印象的でした。

一方、パーソナライズ型の発信は特定の人に刺さるものであれば良いため、わかりやすく丁寧な映像制作よりも、作り手が熱を持って主観で伝えることが大切です。映像制作においては、このような形式に沿った作り方が重要になります。

まとめ

今回の講義のなかで、例を変えながら繰り返し語られたのが、「伝え手の熱量のある語りがいかに聞き手を惹きつけるか」ということです。聞き手は、客観的な事実を知りたいというだけではなく、何かに熱中している人の熱に触れたい、その人が見ている世界を見たい、といった思いを持っていることも少なくありません。早岡先生はこのことを、科学技術コミュニケーションの場面において、聞き手が「人間というフィルターを通して科学を見ている」という言葉で表現されました。

私は現在、CoSTEP本科 対話の場の創造班で、秋に開催するサイエンスカフェを企画しています。まさに企画案を練っている今、内容にこだわることに意識が向きがちですが、講師の先生の熱量を引き出す工夫、そして自分自身がワクワクしながら取り組む気持ちも忘れないようにしたいと改めて思いました。

今回、映像制作のポイントやメディアの形式について学んだことで、普段視聴する映像も今後は新しい視点で見ることができそうです。学びを活かした映像制作にもぜひ挑戦してみたいです。

参考文献

- 中村誠宏.「【動画公開】知のフィールド #6 北海道大学 和歌山研究林「緑かがやく未知の森」」. 北海道大学 リサーチタイムズ. 2022-09, https://www.hokudai.ac.jp/researchtimes/2022/09/-6.html, (参照 2025-07-28).

- 前田裕斗ほか.「札幌クリエイティブコンベンション“NoMaps” 出展企画「没入!バーチャル支笏湖ワールド」を開催しました。(1/2)」. CoSTEP 活動報告. 2017-11, https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/news/8255, (参照 2025-07-28).