竹村昌江(20期本科ライティング・編集実習受講生)

2024年度北海道大学CoSTEP20期本科ライティング・編集実習班では、SF思考(*注1)を用いて外来種問題を考える書籍制作に1年間取り組みました。

- (『外来種がいなくなったらどうなるの?:SF思考で環境問題を考える(仮)』2025年7月出版予定:書籍予約はこちら)

この書籍には、「もしも」の世界を思い描きながら外来種について考え、課題に気づいていく主人公が登場します。ライティング実習班でも、制作過程でこの主人公のように幾度も「もしも〜だったら」というSF的思考実験を行い、複数の世界を考案しました。この「もしも思考」は、他者とシェアすることで思考の柔軟性を促し、多様な考え方とつながっていきます。

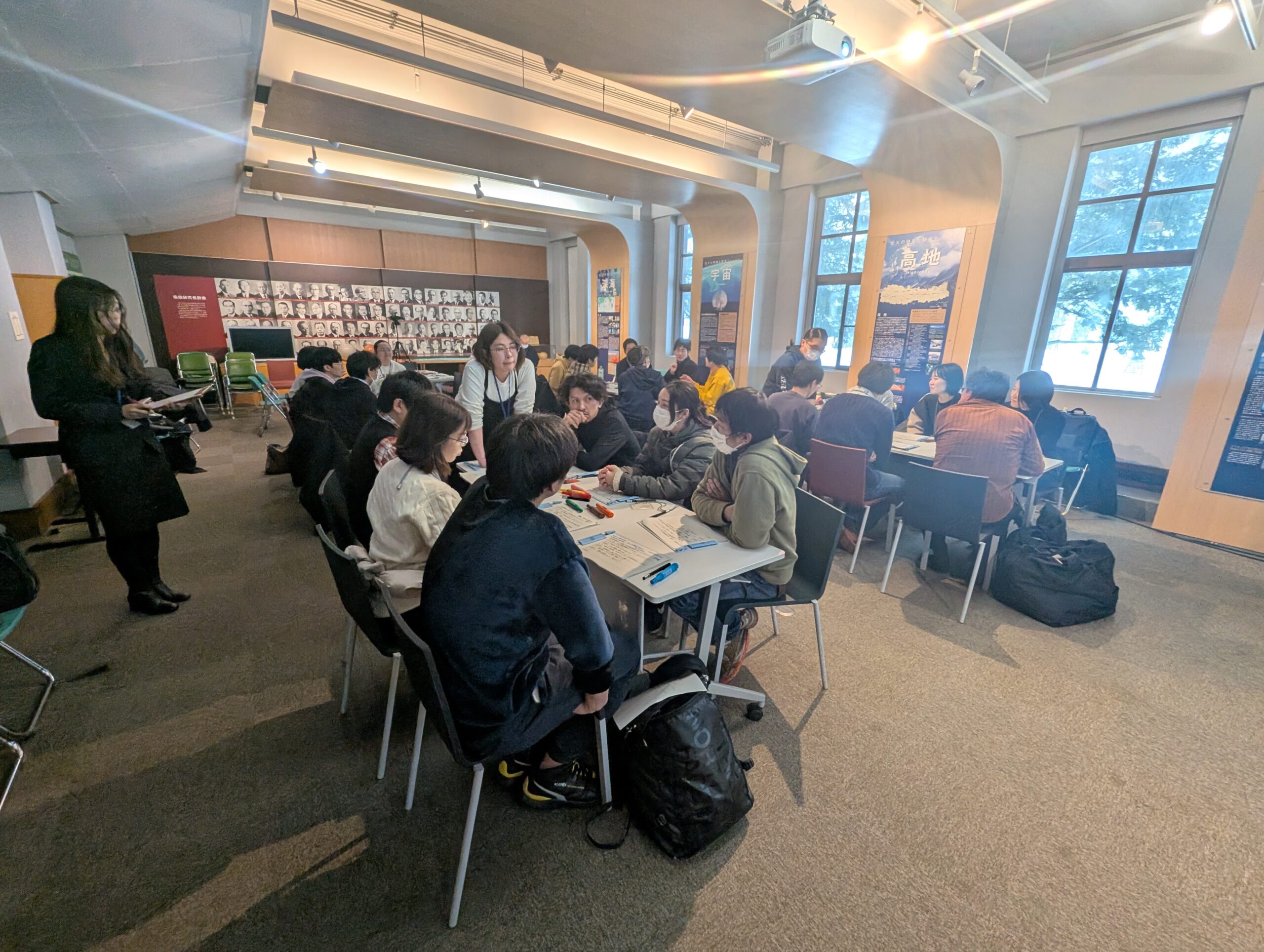

そこで、私たちはこの手法をワークショップ形式で多くの方と共有しようと企画しました。2025年3月9日、北海道大学総合博物館にて、イベント「『もしも』の世界で外来種問題を考える」を開催しました。

ワークショップについて

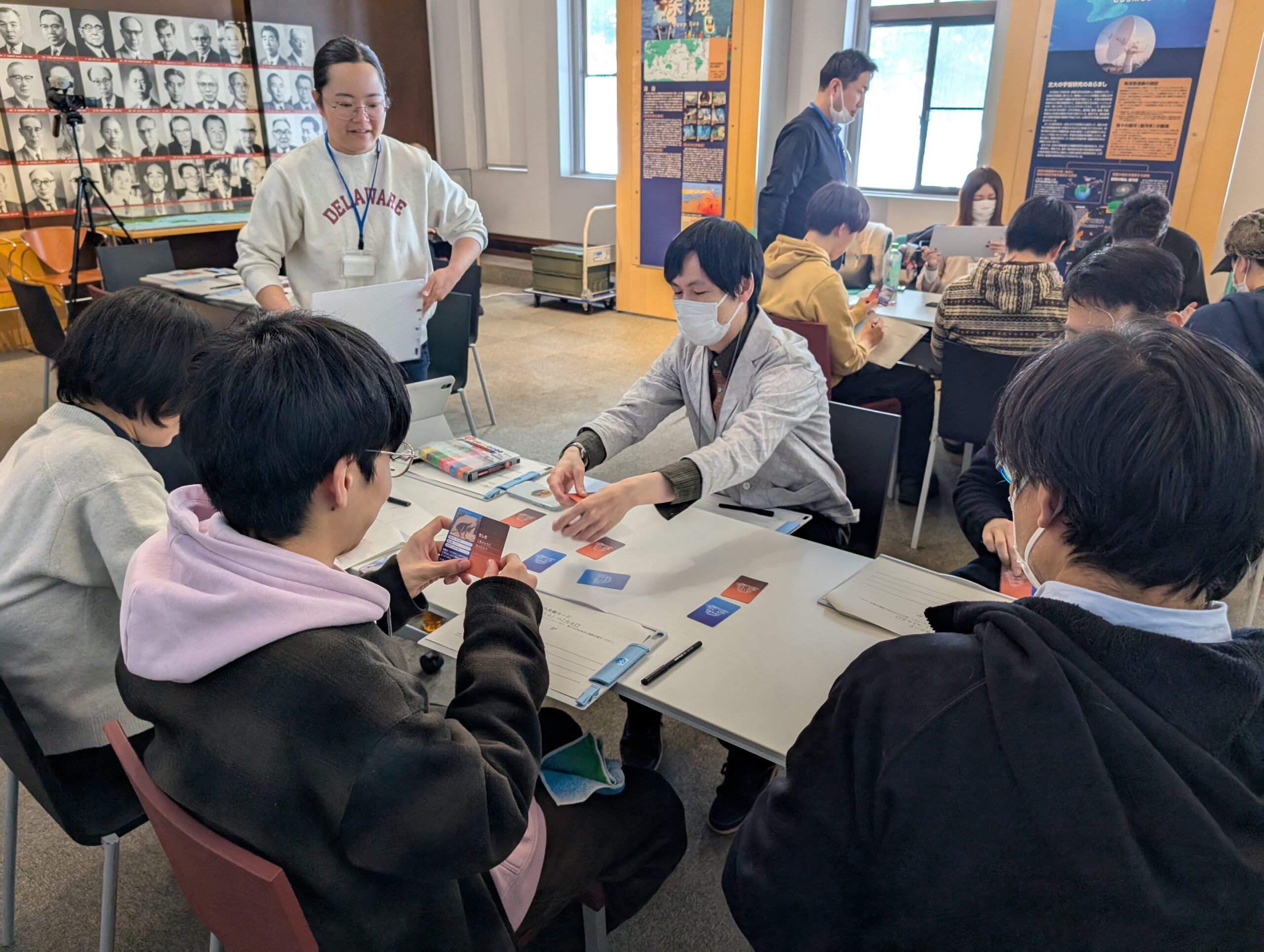

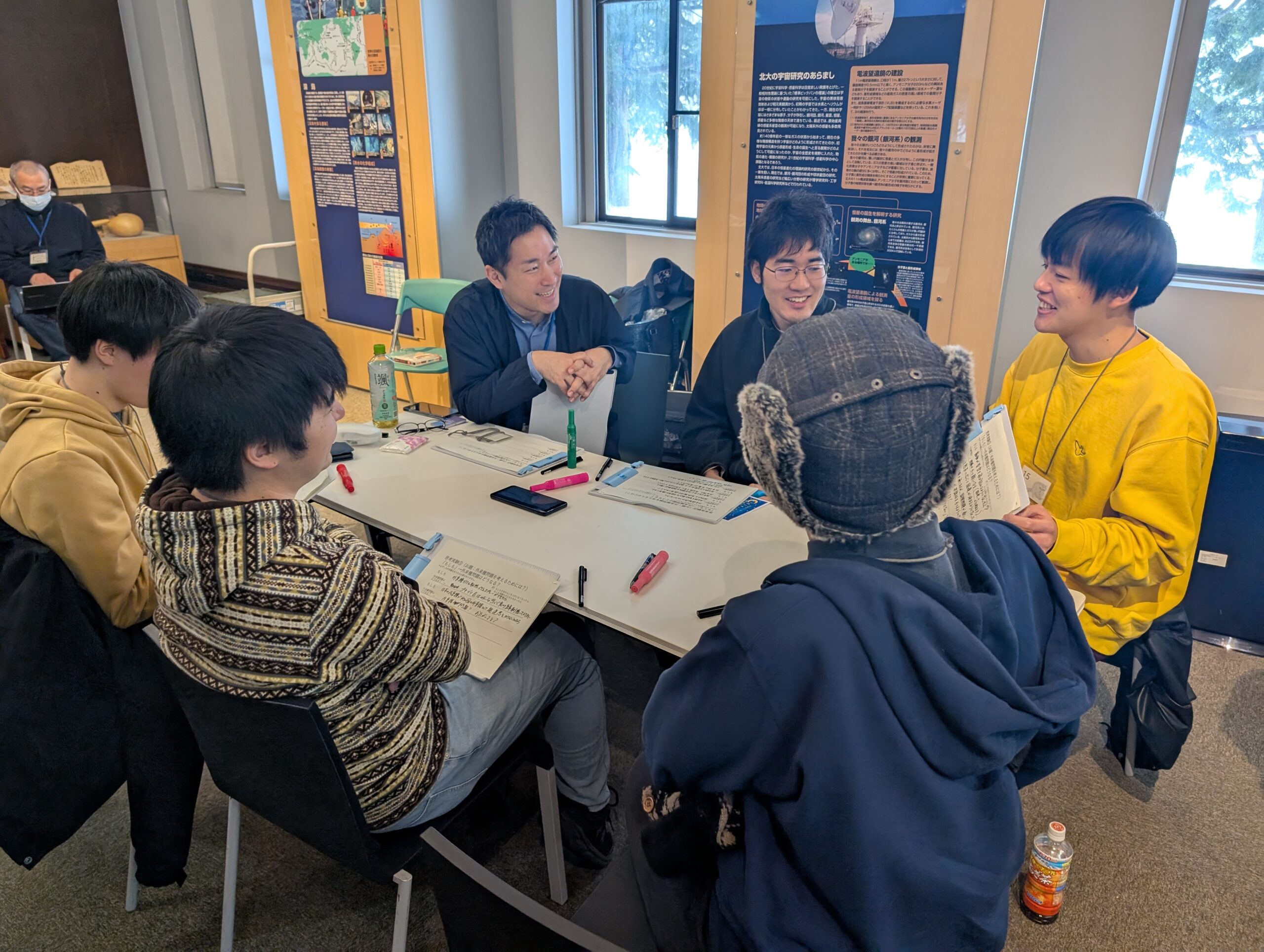

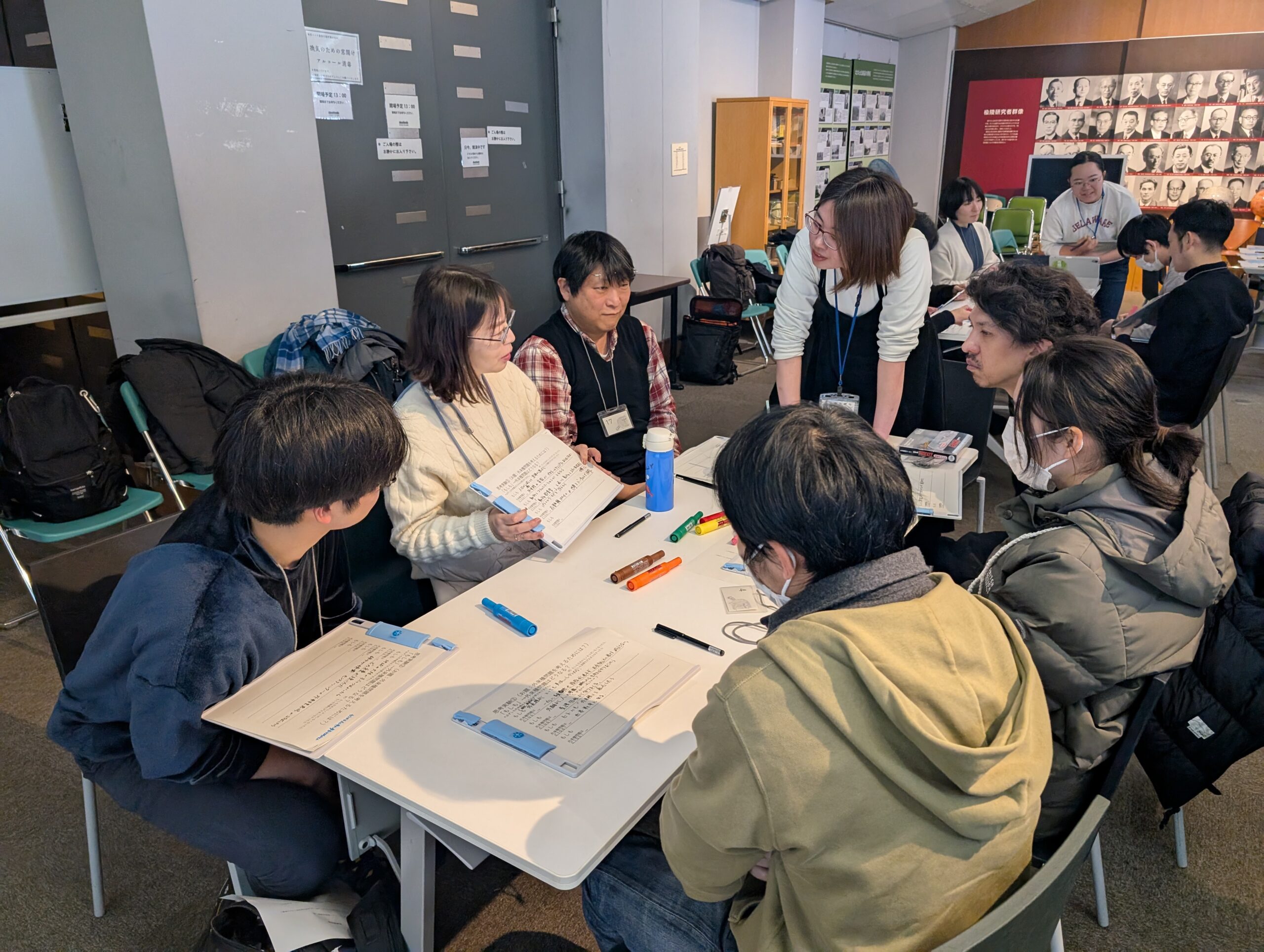

ワークショップは高校生以上を対象に企画し、当日は学生や社会人など23名の方々が参加しました。参加者は5~6名ずつ4グループに分かれ、ライティング実習班のメンバーが各グループのファシリテーターを務めました。

ワークショップの流れ

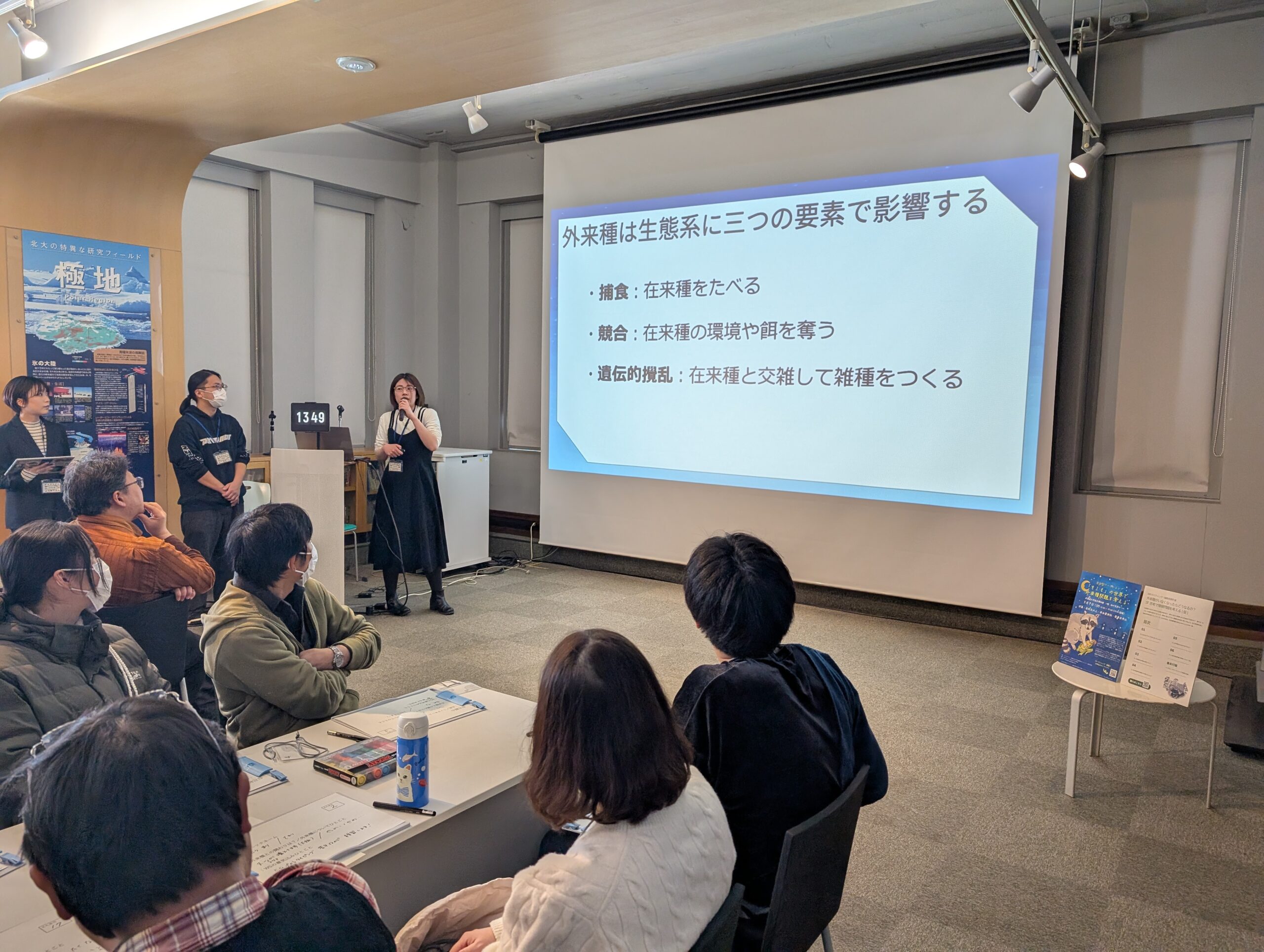

ワークショップでは、「もしも思考」と称し、SF思考をベースに展開しました。参加者は「外来種問題を考えるためには?」をテーマに、さまざまなアイデアを膨らませていきました。知識の差を補うため、まずは簡単な外来種レクチャーを設定し、基礎情報を共有しながら進行しました。

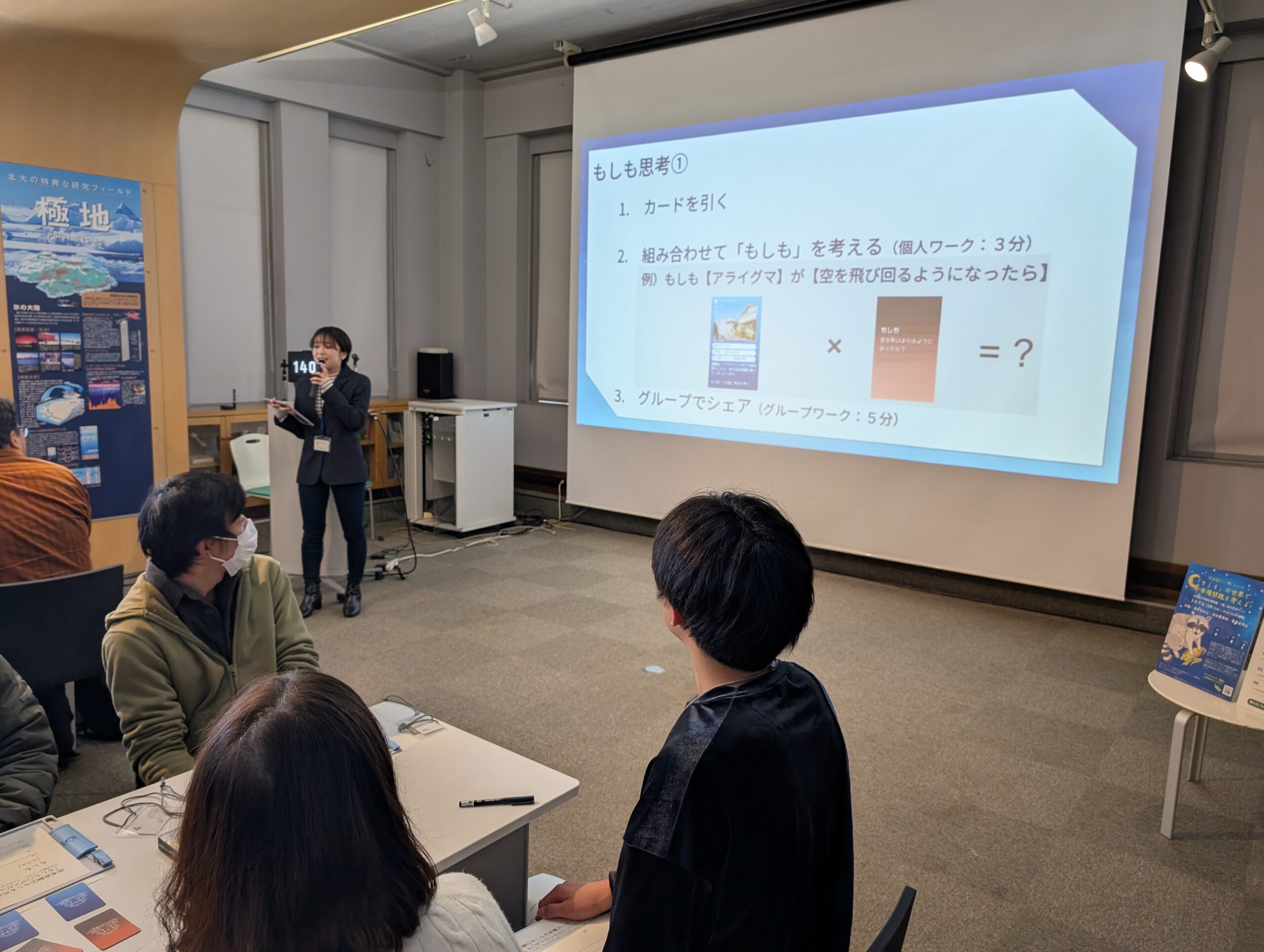

第1段階:「もしも思考」のトライアル

レクチャー後は1つ目の思考実験です。ライティング実習班オリジナルの「もしも/外来種カード」を用いました。カードを引いて組み合わせ、「もしも外来種がすべていなくなったら?」「もしも外来種が倍増したら?」といった問いを立てます。このゲーム的な要素は大変好評で、楽しみながら思考を深めることができました。

個人ワークでは、考えたことをワークシートに書き起こします。意外なシチュエーションが用意されているため、固定概念を覆され、参加者は自然と想像力を引き出されていきます。その後、グループ内でのシェアでは笑顔が多く見られました。

第2段階:ノネコの事例を考える

2つ目の思考実験では、「ノネコ」に焦点を当てました。ノネコとは、野生化して野山で暮らす猫のことです。発表担当者がノネコの基本情報を提示し、参加者は「ノネコ問題を考えるには?」という問いに取り組みました。こちらも個人ワークとシェアを行い、ファシリテーターが介入しつつ問いの再検討や振り返りを進めました。

第3段階:自由な「もしも」の創造

休憩を挟んだ後半は、書籍でも用いた「もしもの問いの立て方」のコツを紹介し、参加者が自由に発想を広げる時間を設けました。参加者は頭を捻り、柔軟な考え方に挑戦していました。

振り返りと気づき

参加者は、問いを振り返り、再検討するうちに「もしも」の定義を精緻化していきます。その気づきを後押しするのが、ファシリテーターであるサイエンスコミュニケーターです。現代の社会問題は、さまざまな立場の意見を無視しては解決できず、短絡的な答えも出ません。参加者からは「いろいろな意見を知って考えが深まった」「今後も考え続けたい」との声が寄せられました。

本ワークショップは、社会問題を考える際の葛藤やリフレクションを生む「前向きな違和感」との出会いを提供しました。対話による新しい社会問題の考え方として、サイエンスコミュニケーションの新たな提案となれば幸いです。

*注1:SF思考とは、ありえるかもしれない世界、SFをみんなで作りながら未来のさまざまな可能性を考えるメソッドのことです。