2025年8月3日(日)、渡辺直子さん(北海道大学 大学院工学院 教授)をゲストにお招きした、第142回サイエンス・カフェ札幌「てなきゃいけない捨てられないモノ~高校生が話し合う廃炉のゴミ問題~」を開催しました。オープンキャンパスに合わせて開催された本カフェは12名の高校生と共にワークショップも交えて廃炉のゴミ問題を考えていきました。

今後、カフェの模様を動画で公開していきます。

原子力のお片付け問題

渡辺さんの専門は原子力工学と環境工学にまたがります。原子力技術を社会のために有効に使うためには、環境や人間社会への悪影響を抑えた形での運用が必要です。特に原子力発電で生まれる廃棄物をどのように処理していくのかが渡辺さんは研究されています。

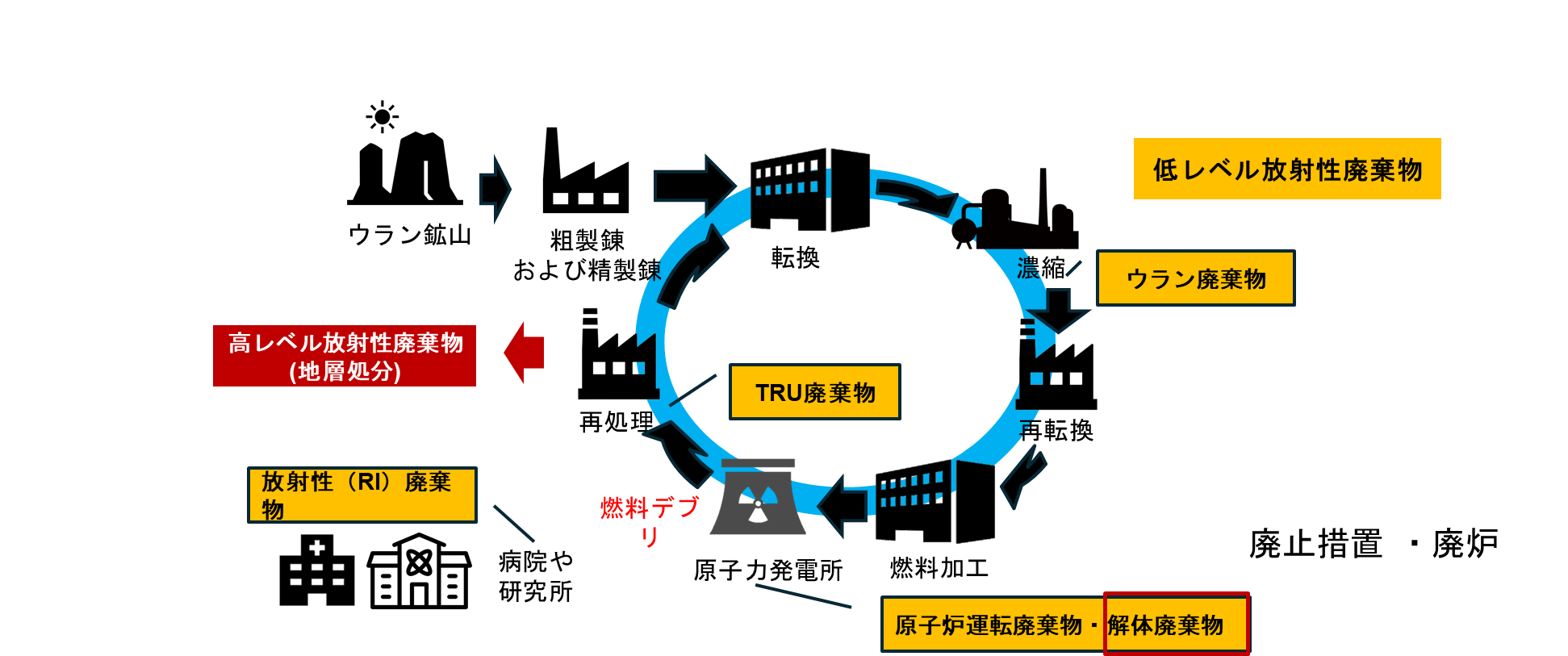

原子力を使った研究、医療、そして発電の過程で生まれてくる放射性物質を含んだ廃棄物は放射性廃棄物として一般のゴミとは区別して処理、処分されています。原子力発電所を運転していく過程でも、その材料となるウランを取り出す際の廃棄物、運転する際の廃棄物、そして廃炉になった際の廃棄物のように、いくつかの段階で複数の種類のゴミが出てきます。

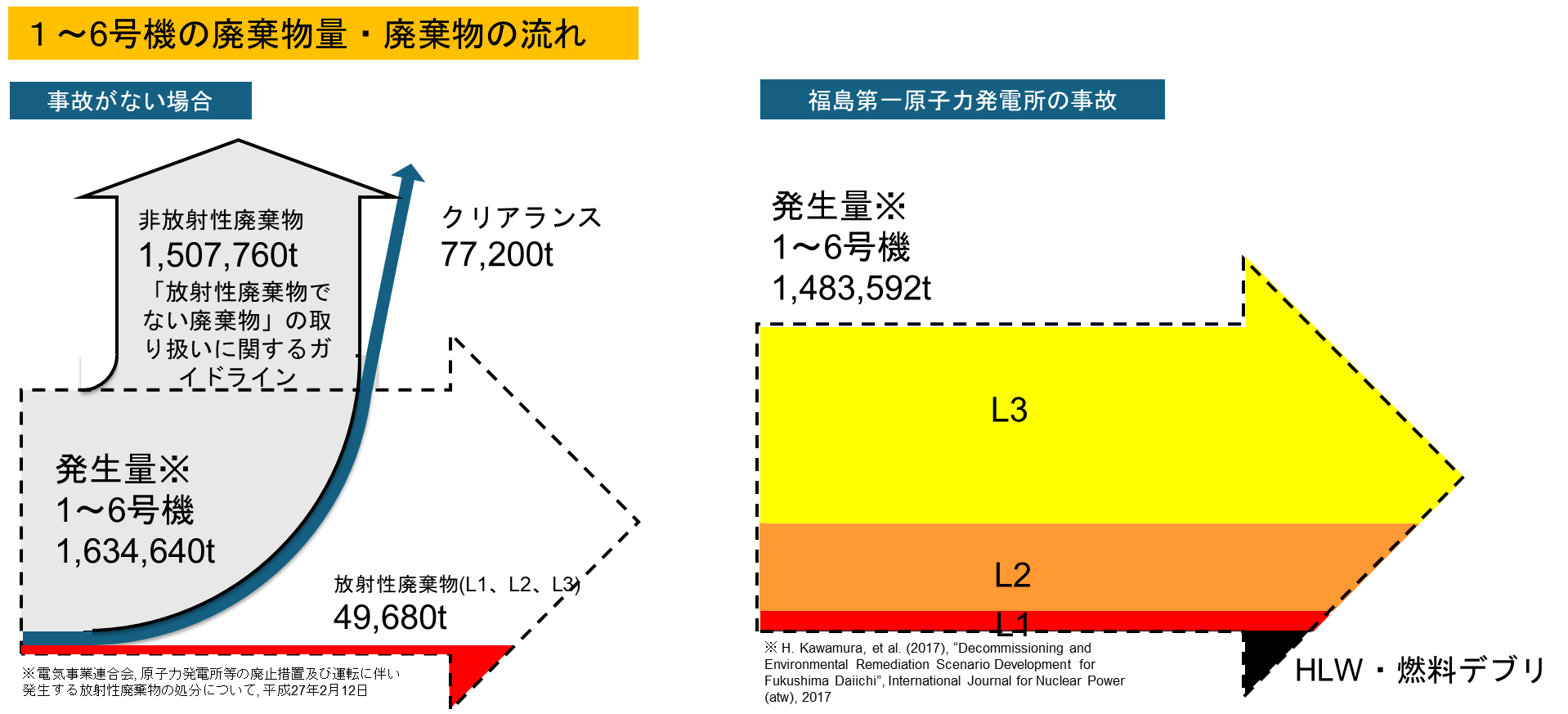

通常の廃炉では、低レベルな放射性廃棄物と高レベルな放射性廃棄物に分かれます。高レベルの放射性廃棄物は地層処分の対象になります。低レベルの放射性廃棄物は放射能に応じて廃棄の方法が異なります。ただしこれは通常の廃炉の場合。福島第一原子力発電所は事故により、放射能濃度の高い燃料デブリが発電所建屋にあり、通常の処理、処分とは違ったやり方を模索する必要があります。

さて、通常の炉では、原子炉の廃止措置が決まると、まず原子炉を止め放射能の濃度を下げたうえで解体作業が始まります。実際に炉を解体する段階で多くの廃棄物が出る想定です。現在、日本で廃炉が決定している原子炉が24基あります。これからどんどんお片付けしていかないといけない状況です。

廃棄物の量はどれぐらい?

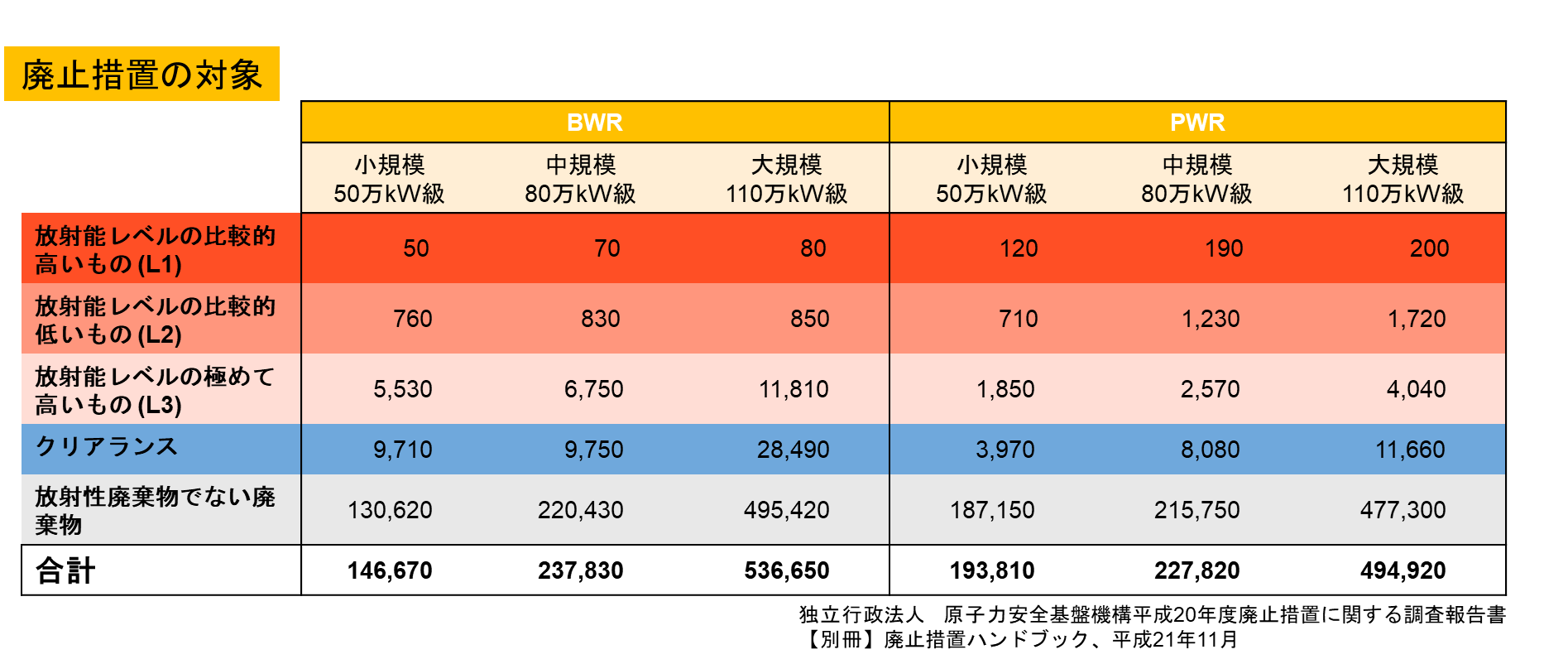

廃棄物の量は原子力発電所の形式やその規模によっても違います。大規模な原子力発電所では50万トンほどの廃棄物が生まれる予定です。

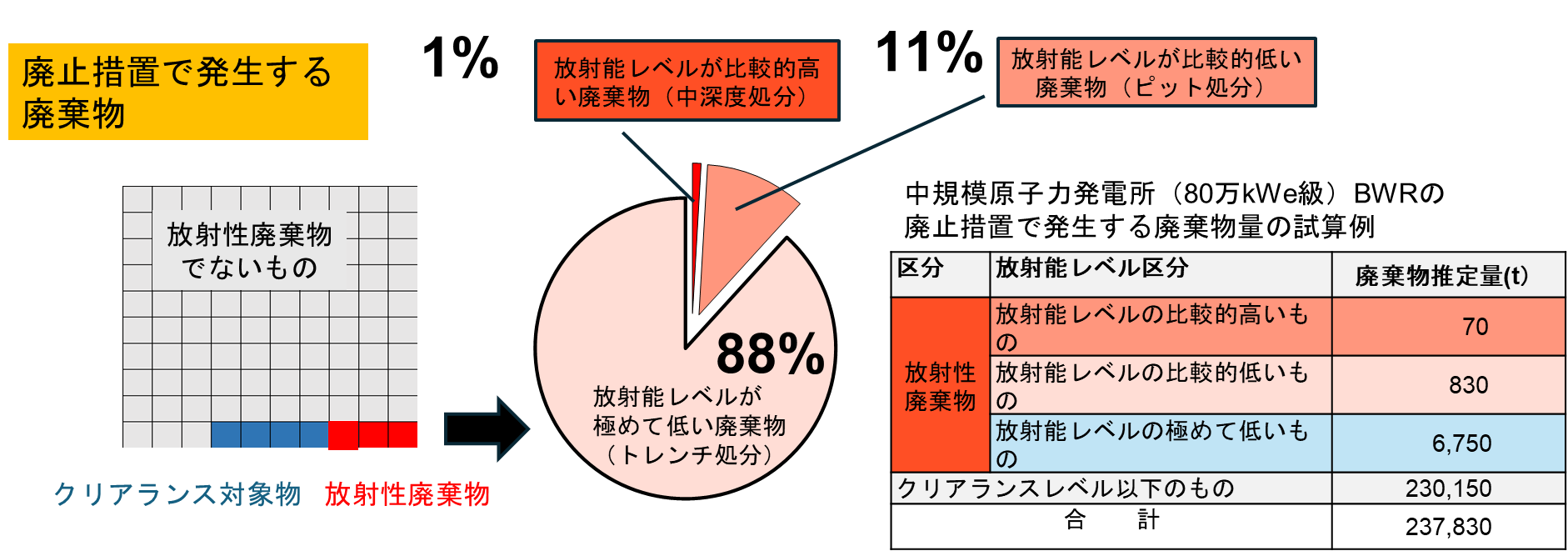

廃炉の廃棄物の93%ぐらいが放射性廃棄物ではない廃棄物、そしてそのうちの4%ぐらいがクリアランス対象物、3%ぐらいが放射性廃棄物になります。

3%の放射性廃棄物の内訳をみていきましょう。全放射性廃棄物の中の1%が比較的レベルが高い廃棄物と呼ばれる深い場所に処分しなければならない廃棄物です。そして11%は比較的放射能レベルが低い廃棄物です。これは地表から10~20メートルのところに埋められます。そして残りの88%は放射能レベルが極めて低い廃棄物で地表近くに埋められるものです。廃炉のゴミの多くは放射能レベルが低いものがほとんどだということがわかります。ちなみにこれは廃炉の廃棄物のため、使用済み核燃料の廃棄物とは別の放射性廃棄物なので、ご注意ください。

また、2005年の法律で新たにできたカテゴリーにクリアランス対象物というものがあります。これは放射能レベルが非常に低く、健康被害をもたらすとは考えられない程度のものを放射性廃棄物の規制から外すというカテゴリーです。クリアランス対象物は放射能レベルが基準よりも低くなれば、産業廃棄物として処理したり、リサイクルに回すことが可能です。クリアランス対象物として分けられる廃棄物の放射能レベルは1年間に10マイクロシーベルト以下、これは通常日本で自然に出ている放射能が平均2.1ミリシーベルトという値と比較しても200分の1ほどの値です。

福島第一原子力発電所の廃炉のプロセスは…

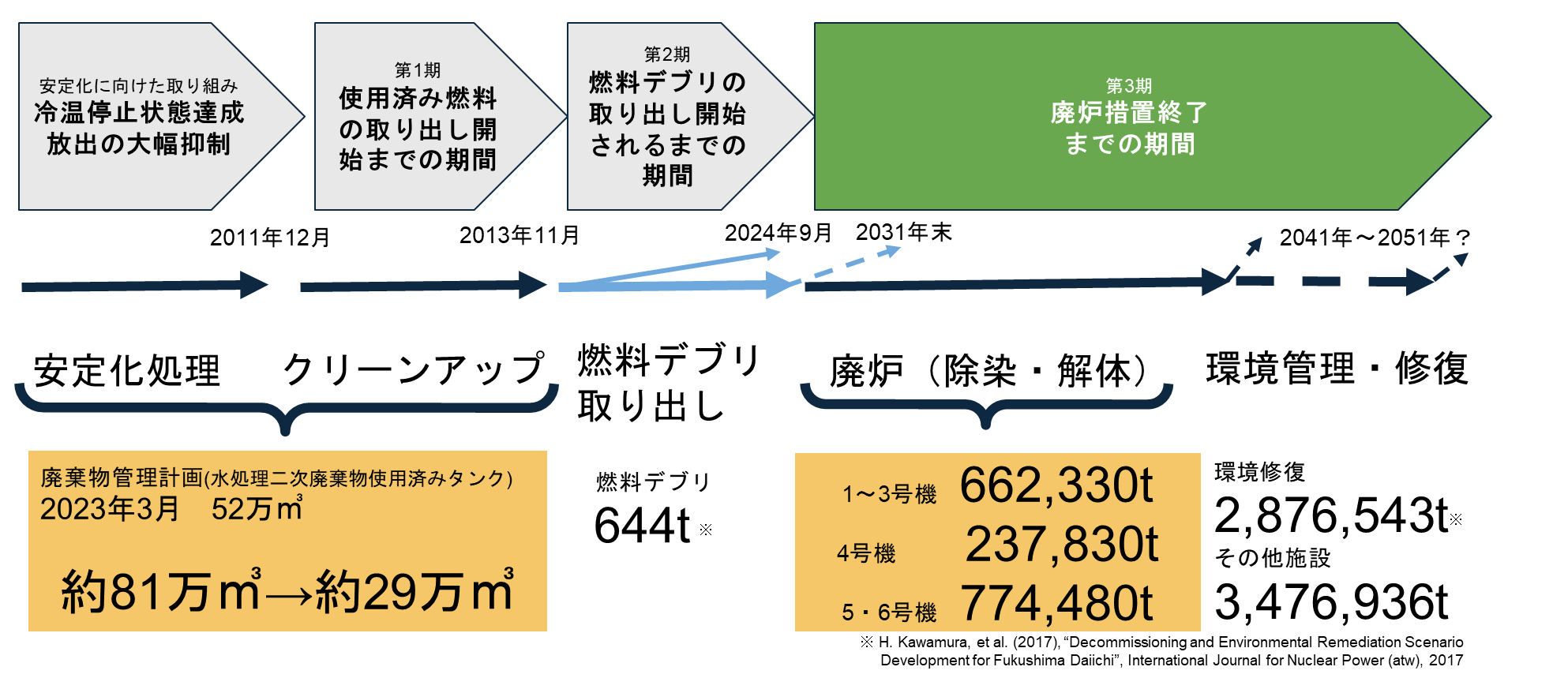

ただ、福島第一原子力発電所の場合は事情が違います。福島第一原子力発電所は事故により、放射性核種と呼ばれる放射能を出す物質が広範囲に飛散したため、放射性核種を取り除いてきれいにしなければならない場所も広範囲に及びます。現在、廃炉のプロセスは第3期と呼ばれるフェーズに来ています。事故直後はそれ以上事故が起きないようにする「安定化処理」を経て、第1期は作業する人が被ばくしないように作業の場所を整える「クリーンアップ」が行われます。その間に出てくる廃棄物は約81万㎥と試算されていて、そこから減容化して約29万㎥まで廃棄物を圧縮することが目指されています。

現在は放射性燃料デブリを取り出し、いよいよ廃炉に向けての最終段階です。現在、廃炉処理が終わるのが2041年とも2051年とも言われています。この日はオープンキャンパスだったため、参加者の高校生がちょうど社会でバリバリ働いている時期ぐらいに終わるのかな?という試算です。

福島第一原子力発電所の廃炉では150万トンほどの放射性廃棄物が出ると試算されています。しかしその汚染のレベルは様々です。事故のない場合だと、廃炉のうち93%ほどがリサイクルできると試算できます。しかし現在、福島第一原子力発電所の廃棄物はすべて放射性物資として定義されています。このまますべてを放射性廃棄物として廃棄するの?と渡辺さんは投げかけます。もし放射性廃棄物として処理するのであれば、大変巨大な施設を立てて処理する必要が出てきます。

どんな条件であったら廃炉の廃棄物を処理していいですか?

現在、渡辺さんは福島第一原子力発電所の廃炉の廃棄物をどこまで減らせるのかを検討しています。法律の定義上ではすべて放射性廃棄物になっていますが、その中で、どんな条件、どんな状態の廃棄物であれば、通常の廃棄物として処理することが可能なのかを知りたいと、渡辺さんは語ります。

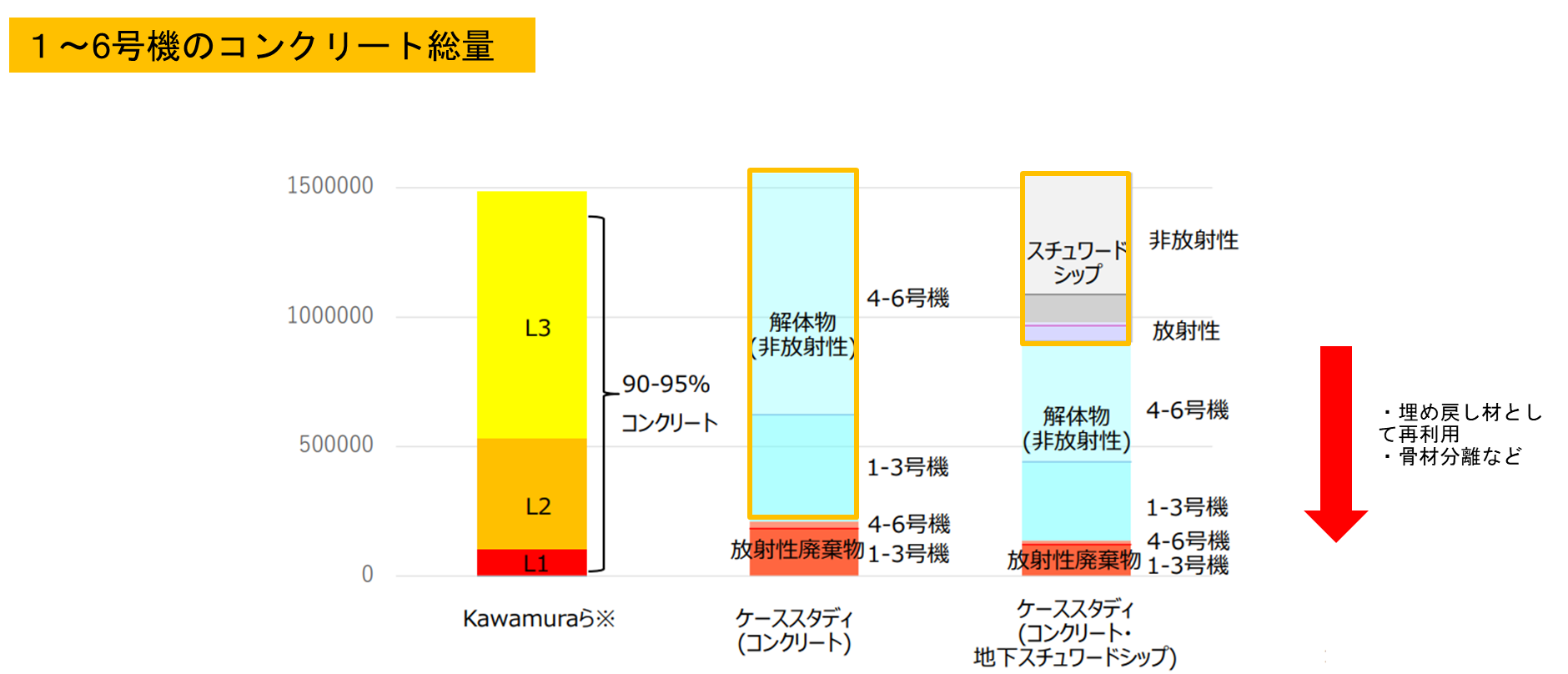

例えば、原子炉のコンクリートも表面を取り除いたら非放射性のものが7割程度あると試算されています。その中で、クリアランスレベルまで低いと分かったコンクリートは福島から出たものでも非放射性廃棄物としてリサイクルや処理をすることが可能でしょうか?

さらに非放射性の廃棄物の一部はそのまま埋め立てて管理するということも許されるのか?もしそのような処理を行えば、処理・処分する総量は減っていきます。廃棄物の処理・処分のシナリオは複数考えられます。迅速に処理・処分をしていけばいくほど、経済的な負担が少なくなります。また処分の量が多ければ多いほど、新しい処分場を建設しなければならないといった新たな環境負荷の懸念も出てきます。許容できる処分のシナリオはどのような内容なのか、渡辺さんは社会の合意が得られるシナリオを作ることによって、専門家は現実的な処理・処分の試算を考えることができると語ります。

3か所の住民の立場で考える

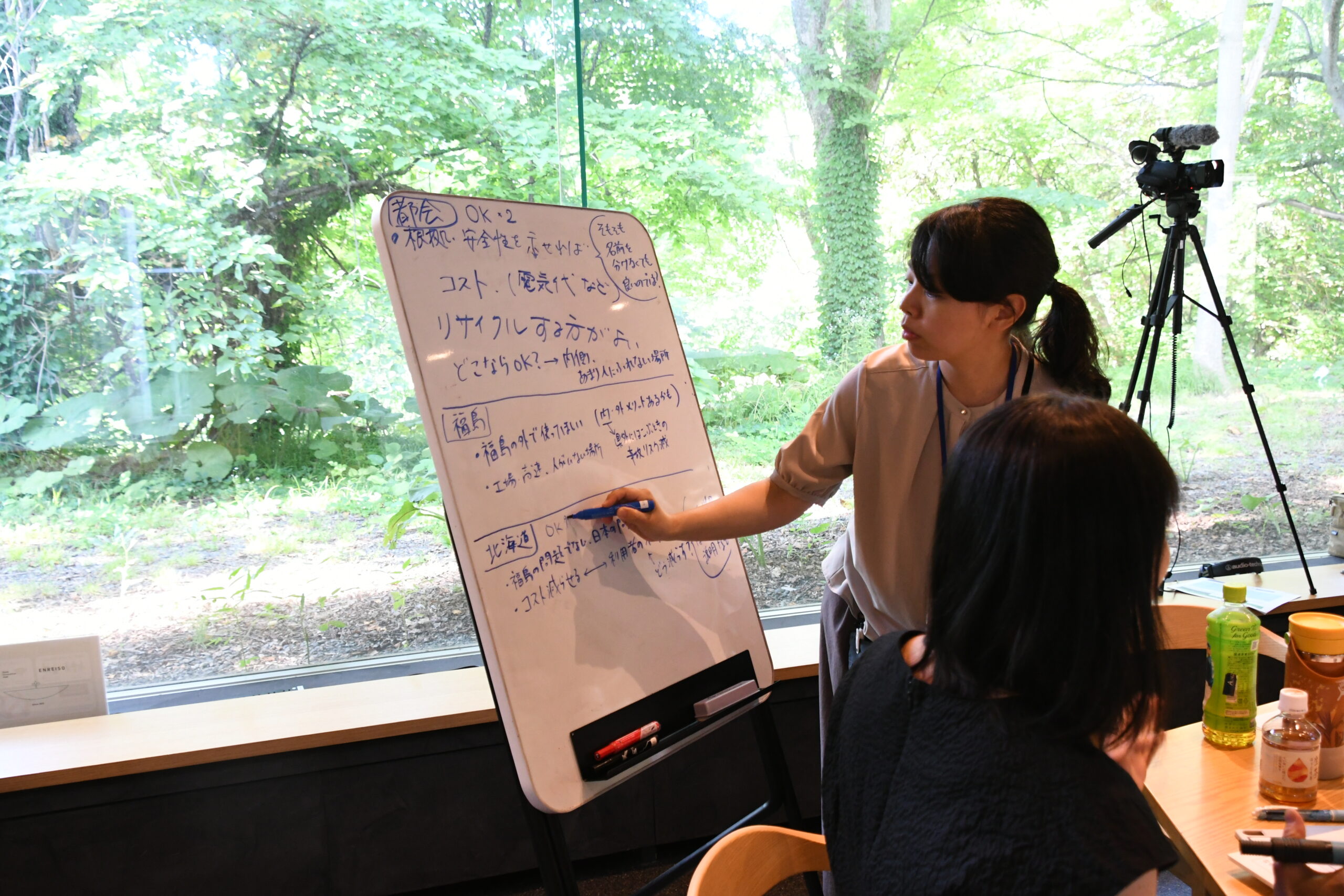

さて、渡辺さんの問いを考えるため、高校生たちは3か所の住人の立場に分かれて考えました。

ひとつの立場は東京電力管内の都会の住民、2つ目は福島の住民、そして3つ目は北海道の住民です。それぞれの立場でもし非常に低い放射能レベル、つまりクリアランスレベルまで下がった廃棄物をリサイクルとして受け入れるのかについて考えていきました。

はじめに同じ立場の住民同士で話します。

次に違う立場の住民を交えて話しました。高校生の多くは安全だと考えられるクリアランスレベルまで放射能が低い廃棄物は受け入れが可能という判断をしました。ただし、受け入れたものを地域でどのように使うのかということついては意見が割れました。人があまりいないところに使うという意見も出ましたが、人が少ないからといってその場所においていいことにはならないという意見も上がりました。こういう考えが発展したら、人口の少ない地域が不当に押し付けられることになるのではないか、という公平性の観点からの意見も出ました。

また公平性の観点からは、47分割して、すべての地域でリサイクルを行うという案も出ました。

思い切って宇宙でロケットで飛ばしちゃう?人工島を作るなどの意見も上がりました。もちろん現実的ではないアイデアですが、高校生たちが発想を広げながら考えていきました。

高校生の議論を聞いて、意外にリサイクル処分に対しては受け入れ可能であるという意識を知ることができました。ただ、受け入れる前提としては、きちんと説明を尽くさなければならないという点もわかりました。ただ、このカフェのように、きちんと内情を説明したうえであれば、廃炉の廃棄物をどうしていくのかという問いも前向きに話し合えるという印象がありました。

まだまだ答えの出ない問題ですが、大学の研究は簡単に答が出せないテーマがたくさんあります。技術的に可能かどうかという側面だけでなく、環境、社会、そして技術の複数の側面からバランスを取りながら科学技術を社会の中で運用していくことがますます大事になってくると渡辺さんは語ります。

オープンキャンパスで、大学の研究が持つ複雑で、しかし社会につながる側面を高校生には体験してもらえたのではないかと思います。

当日の模様は北海道新聞で取り上げられました

北海道新聞 2025年9月1日 高校生が考えた廃炉のごみ 北大「サイエンス・カフェ」 受け入れの道筋は 自分事として捉える姿勢学ぶ