スチュアート・リングホルト《原子力の時計》2019

愛知県美術館の8階、順路に沿って歩いていると、薄暗い空間にそびえ立つ巨大な時計が目に入ります。近くに寄って見てみると、白い文字盤に黒い数字が書かれた、見た目は至って普通の時計です。しかし、時計の針が差す時刻は、現実のものとは大きくずれています。赤い秒針が1秒を刻むごとに、時計の大きな機械音が鳴り響きますが、その音はどこか奇妙です。注意深く音を聞いてみると、違和感の原因はその速度。我々の知っている「1秒」と比べるとやや遅いスピードで、時計の秒針は時を刻み続けます。

(表から見た時計。赤い秒針は大きな機械音を出しながら、1秒1秒を刻み続ける)

スチュアート・リングホルトの「原子力の時計」は、「時間」という概念について改めて考え直すことができる作品です。この時計の秒針は85秒で1周します。つまり、この時計が存在する世界では、1日にかかる時間は34時間です。今から10億年後、地球の自転は1日の長さが34時間になるぐらいまで遅くなると言われています。

1日が24時間であるという、現在において当たり前の概念は、10億年後の地球では通用しません。時間の概念が変化すれば、私たちの生活にも大きな影響がもたらされます。1日の長さが伸びるということは、私たちが起きている時間はより長くなり、活動時間も当然増えるでしょう。それに伴ってより多くのエネルギーが必要とされ、1日に消費される資源の量も今よりずっと多くなると予想されます。働く時間も眠る時間も、そして食事の回数もおそらく増えていく一方、見かけの寿命(何年生きるか)は相対的に短くなります。私の中で絶対的なものであった「時間」という概念が、10億年後の世界では全く意味をなさないことに気づくと、なんとも言えない恐怖感を感じました。

時計の裏側に回ると、表とは全く異なった時計の姿を見ることができます。裏には黄色と黒からなる「放射線マーク」が表現されています。本作を制作したリングホルトは、多くの核廃棄物が世界中から運ばれてくる国、オーストラリア出身です。この作品は、当たり前のように世界中で使用されている原子力エネルギーに対し、我々に再考を促す作品でもあります。

(裏から見た時計。時計上部には「地球」と「月」を模したボールが並ぶ)

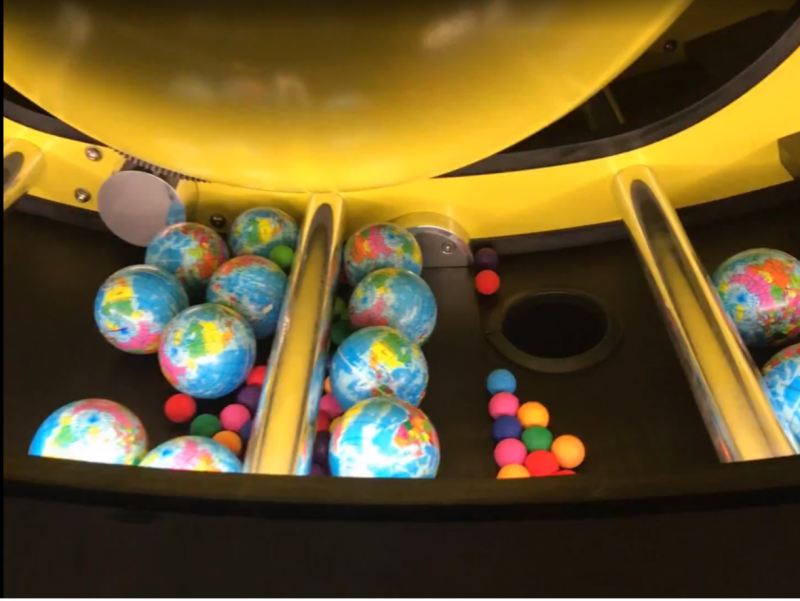

時計の下の床には、何やら小さなボールがいくつか転がっています。大きいものは「地球」、小さいものは「月」を表しており、時計の底の穴から一定時間ごとに“排出”されます。原子力の時計から生み出され続ける小さいボールたち。それは、原子力エネルギーの使用によって生み出され続けている核廃棄物を連想させます。原子力発電によって排出される核廃棄物の半減期は、ものによっては数十億年。この時計が機能する10億年後の地球においても、未だ存在し続ける核廃棄物のことを考えると、途方もない無力感に襲われました。

(時計の底に溜まったボール)

(床に落ちたボール)

リングホルトが時間に着目したのは、2013年のことでした。時間の圧縮や拡張が、生物や環境に与える影響はどのようなものなのか。そしてその時、私たちの心理や感情はどう揺さぶられるのか。リングホルトは自らの作品を通して、思考実験を続けます。「原子力の時計」は、10億年という途方もなく遠い未来について考えることを私たちに促します。そしてそれは、時間というよく知っているはずの概念について、その意味をもう一度問い直すきっかけになるのです。

1日の長さが24時間であると私たちが“思い込んで”いたように、私たちが生活する中には、気にも留めないくらい当たり前だと思っていることがたくさんあります。日々進歩する科学技術についても同様です。新しい科学技術は生活の中に次から次へと入り込み、私たちは当然のようにそれを受け入れます。そして、科学技術コミュニケーションの本質とは、その当たり前なものごとについて、多様な立場から再考してみることなのだと思います。科学技術に関わる人々それぞれが当たり前を疑い、それが本来持つ意味について深く考えてみることで、その裏にある様々な問題に目を向けることができるようになります。そして、その手助けを行うことが、我々科学技術コミュニケーターに求められている役割なのではないでしょうか。

参考ページ

https://aichitriennale.jp/artwork/A24.html

井ノ上俊太郎(CoSTEP15期本科「札幌可視化プロジェクト」実習)