福島彩夏(2024年度本科ライティング編集/北大生命科学院)

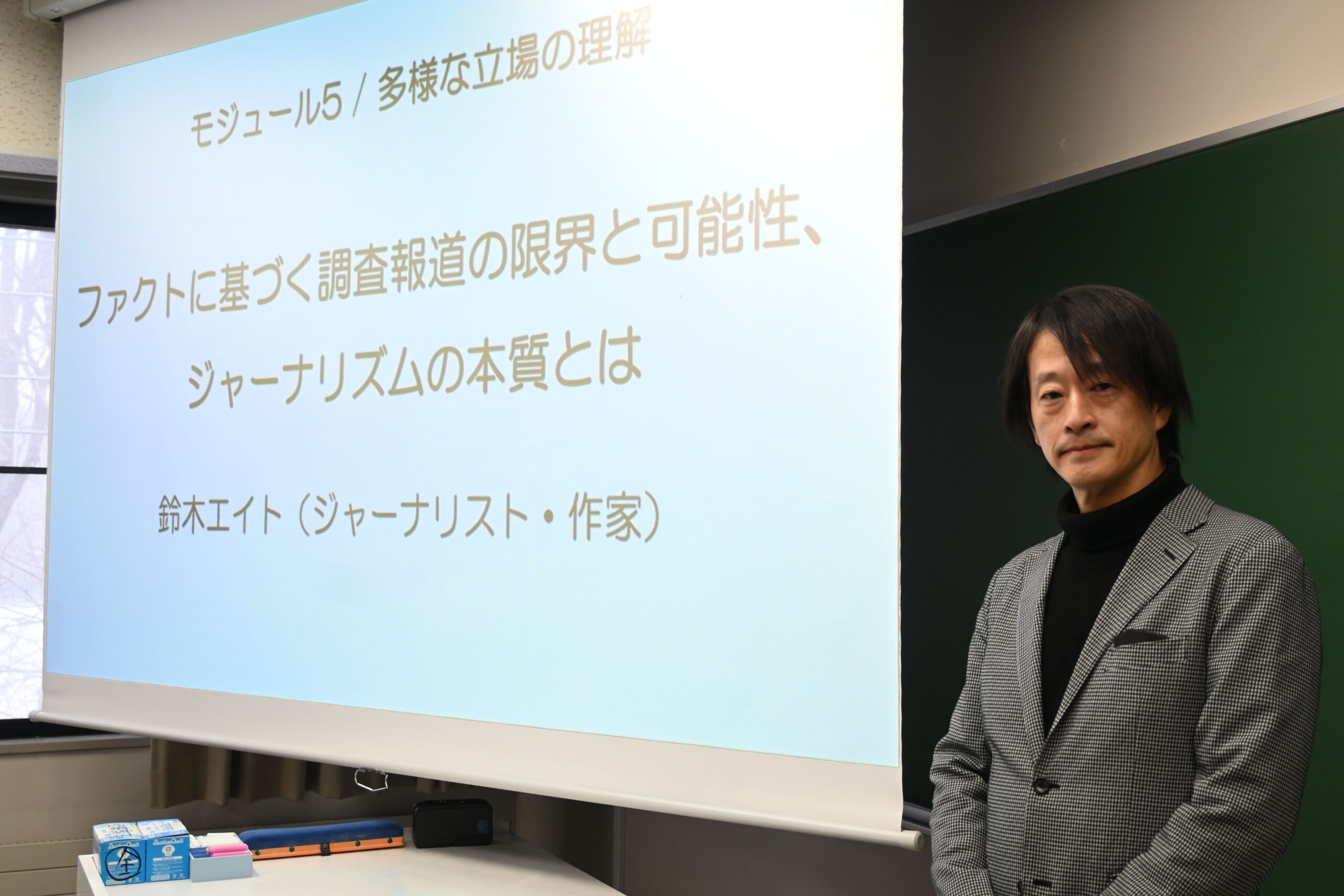

モジュール5では、科学技術コミュニケーションに関わる主なステークホルダーの立場について学んでいきます。第2回の講義では、独自で調査報道を行う「野良(ノラ)系」ジャーナリストとして活躍されている、鈴木エイト先生にお越しいただきました。鈴木先生は、カルト問題やワクチン問題など、大手メディアが報じないトピックを追求し、社会に問いかけ続けてきました。今回は、これまでの活動を実例に、ジャーナリズムの本質についてお話いただきました。

カルト問題特有の「善意で悪事を行う」連鎖を止めたかった

鈴木先生がカルト問題に関わるようになったきっかけは、20年以上前に統一教会の偽装勧誘の現場に遭遇したことに遡ります。カルト勧誘の阻止活動をしていくなかで、被害者が信者となり新たな被害者を生むという、カルト問題特有の構造に気付き、教団の実態を社会に問うべく、情報発信を始めました。巧妙な勧誘手法によって自由な意思決定を奪う教団の手口は、信仰しない自由を侵害するものであり、被害者ともいえる信者が「善意で悪事を行う」という負の連鎖を止めるため、鈴木先生はカルト問題の啓蒙活動に尽力されました。

活動のなかで、教団から要注意人物としてマークされ、嫌がらせや圧力を受けることも多くあったそうです。しかし、鈴木先生はそれに屈することなく、統一教会の問題を追及し続けました。その後、調査や報道を進めるなかで、教団が信者を政界に送りこんでいる情報を掴み、鈴木先生は統一教会と政界の繋がりも追及し始めました。地方議員の関与を調査するうちに、信者を都合よく使い、問題が発覚した途端に切り捨てる政治家を目の当たりにし、あまりの酷さに当時は憤りを覚えたと言います。

さらに、国政レベルでも政治家と統一教会の関係が明らかになり、証拠の収集に邁進されました。あるときは疑惑の政治家へ突撃取材し、またあるときは教団関連のイベントを張り込んで参加している国会議員を撮影するなど、独自の手法で調査を実施。その過程で、殺害予告や虚偽の通報など、過酷な妨害を受けながらも、統一教会の政界浸食を社会に訴え続けました。

状況が一変した、衝撃の事件

2022年7月8日に発生した安倍晋三元首相の銃撃事件は、統一教会と政界の関係性を社会に可視化する、大きな転機となりました。事件後、統一教会の悪質性や問題点が一気に注目されましたが、それまでの30年間、大手のメディアはこの問題を自主規制し、本来の役割である「権力の監視機能」を果たしてこなかったと、鈴木先生は指摘します。

そこで、鈴木先生は、それまでの独自取材で得てきた画像や映像、内部資料などのデータをオープンソース化し、多くのメディアに提供しました。これは、自分ひとりで抱え込む“ネタ”ではなく、多くのメディアで追及して欲しい、という思いがあったからだと言います。

また、当時は統一教会と政界の関係性を的確に指摘できる人が少なく、一部のコメンテーターや言論人の発言によって誤った言説が流布してしまうことに危機感を覚えた鈴木先生は、「#鈴木エイトを出せ」というハッシュタグを用いて拡散し、あえて自らを売り出すことで、多くのメディアに引っ張りだこになりました。

過密なスケジュールに基づく献身的な情報発信の結果、鈴木先生の調査結果が広く報じられ、統一教会と政界の癒着が社会問題として認識されるようになりました。

その一方で、統一教会問題に注目が集まったことにともない、解散命令請求が出されたことによって、教団側からの嫌がらせである“ネガキャン”やSLAPP訴訟などの妨害は激化しました。それでも、鈴木先生は「自分がやらねば誰がやるのか?」という意識を持ち、独自の取材を継続し、現在も問題の追及をし続けています。

メディアがつくりあげたワクチンの印象

カルト的な構造による社会問題には、宗教カルトや政治カルト、経済カルトの他にも、マルチ被害や陰謀論、反ワクチンなど、さまざまなものが存在し、鈴木先生は大手メディアが取り上げないような話題も多く取材されています。特に、HPVワクチン問題については強く関心を寄せているそうです。

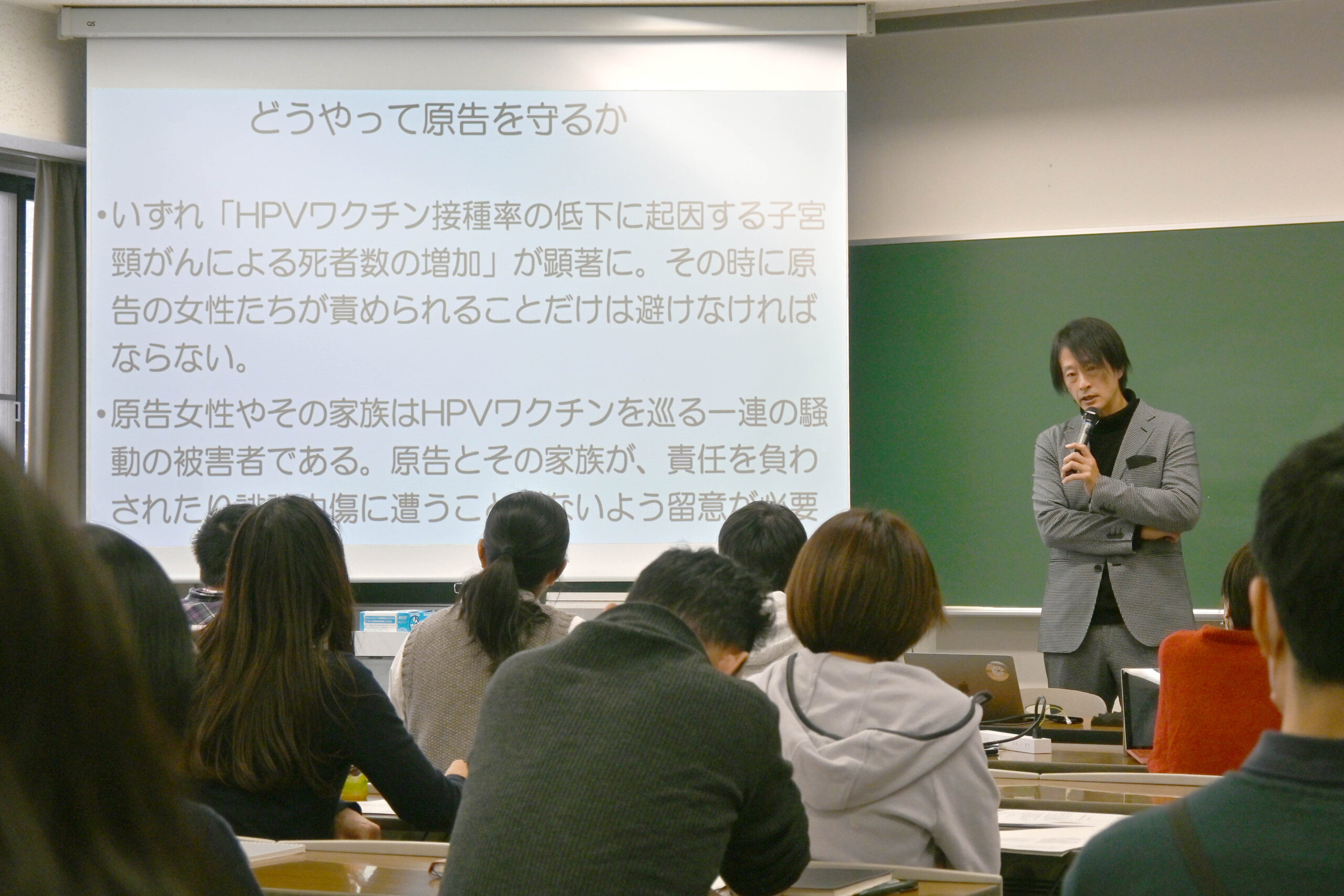

HPVワクチンは子宮頸がんを予防する有効な手段ですが、副反応への懸念が強調された結果、誤った認識が広がり、薬害訴訟にまで発展しています。メディアは当初、HPVワクチンを「子宮頸がんを予防できるワクチン」と好意的に報じましたが、その後、副反応や訴訟の側面ばかりが取り上げられ、バランスを欠いた“両論併記”報道が問題視されました。メディアの報道姿勢が影響し、科学的因果関係よりも感情的な要素が押し出された結果、医療行政にも影響を及ぼすこととなりました。

メディアや政治家が、社会的弱者の声を聞くことは重要な取り組みですが、感情論に流されず、最新の科学的知見を基に情報をアップデートしていく必要があると、鈴木先生は指摘します。

裁判の経過を継続的に追わず、正確な情報発信を放棄していたことにより、世間における誤った方向への感情移入を助長し、問題を複雑化させたメディアが、過去の報道をどう回収するのかが今後の課題といえそうです。

メディアの責任と、ジャーナリストの在り方

多くの社会問題を複雑にさせていることのひとつとして、人々の間で情報の伝達や理解に差が乗じていることが挙げられます。そして、社会問題の影響を排除・軽減するには、投票率を上げることが重要であり、そのために国民の知る権利に応えることがメディアの役割です。そして、有権者の投票判断に必要な情報を提供することが、ジャーナリストの役割です。

また、カルト問題やHPVワクチン問題に関する報道の在り方として、単なるコンテンツ消費で終わらせるのではなく、被害者を前面に出すことによる誹謗中傷などのリスクを考慮する必要もあります。したがって、権力の監視や国民の知る権利に応えること以外にも、社会的弱者や声を挙げられない被害者を可視化することも、メディアの責務といえます。

統一教会と政界の癒着が進行した背景には、メディアの監視機能が十分に働いていなかったことがあります。安倍晋三元首相の銃撃事件によってその悪質性が可視化されたものの、本来はその前に報道されるべきであったと、先生がおっしゃっていたのが印象的でした。

また、真実を追い求めるジャーナリストとして、身辺の危険には注意しつつ、正義感と問題意識を持ち続けながら、モチベーションを保つことで、自身のプレゼンスを高めていくことが大切だと、鈴木先生は言います。そんな鈴木先生は、最近ではラジオ番組のパーソナリティやドキュメンタリー映画の制作、書籍の執筆など、幅広く活動をされているので、ぜひご確認ください。

さいごに

鈴木エイト先生の活動は、カルト問題やワクチン問題など、多くの社会課題を明るみに出し、ジャーナリズムのあるべき姿を示しています。

事件が発生した後に報道するのではなく、未然に問題を指摘し、社会に警鐘を鳴らすことこそ、ジャーナリズムの本来の役割であるべきでしょう。

今回の講義を通じて、ジャーナリズムのあり方を深く考えさせられました。常に問題意識や疑念を持ち、考えることを止めてはいけないと、筆者は感じました。そして、ジャーナリズムが果たすべき責任とは何か、改めて考える機会となりました。

このたびは、貴重なご講演をいただき誠にありがとうございました!

今後も鈴木エイト先生の素晴らしいご活躍を、心より応援しております!