飯田 綱規(2017年度 選科/社会人)

今回の講師は、福田大展先生(東京大学宇宙線研究所 広報)です。福田先生は大学院では物理学を専攻し、修了後は中日新聞社で記者を勤めました。記者時代に東日本大震災が起こったことを機に地震や防災、原発に興味を抱き、実際に震災関連の取材を行ったのち日本科学未来館の科学コミュニケーターとして活躍されました。また、フリーランスのサイエンスライターとしても活動の幅を広げています。科学コミュニケーター時代を知る古澤輝由先生(CoSTEP特任助教)からも「福田先生といえば熱意」と言われる福田先生の講義は、「これまでCoSTEPにて学んできた対話とは何か、今いちど考えてみよう」という問いかけから始まりました。

記憶が「まなざし」を作る

対話を理解する背景として、先生はまず「まなざし」と記憶の関係について話します。私たちが様々な出来事に遭遇する中でも、感情を伴ったものは記憶に強く残りやすい傾向があります。感情をともなう強い記憶は珈琲の1滴1滴のように個人的体験として蓄積され、「まなざし」を形成します。

先生の言うまなざしとは、人が物事を解釈する際に根底となるものの見方のことであり、価値観やパースペクティブとも言い換えることができます。例えば、人がどんなものに幸せや怒り、喜びや恐れを感じるかは、それまで蓄積された記憶や体験に大きく影響されます。つまり、人はたとえ客観的事実であっても過去の個人的体験や記憶のフィルターを通して見ているのです。さらに、一度作られたまなざしが現在の体験で感情を生み、記憶を蓄積させ、新たなまなざしを作る、という循環が起こり、人は個々のまなざしを育んでいきます。

科学技術コミュニケーションとまなざし

人間全員が独自のまなざしを持ち、世界を形作っているということは科学と市民をつなぐ科学技術コミュニケーションにおいても重要な意味を持ちます。福田先生は、自身が勤めていた日本科学未来館館長の毛利衛さんの言葉を挙げ、ほとんどが科学に関心のない人で世の中ができている、と話します。単に科学的知識を与えようとするだけでは、科学への無関心というまなざしを持つ人へ訴えかけ、ひいては世界を変えることは難しそうです。その一方で、違うまなざしを持つもの同士が双方向的な対話をしたときには、何が得られるでしょうか。

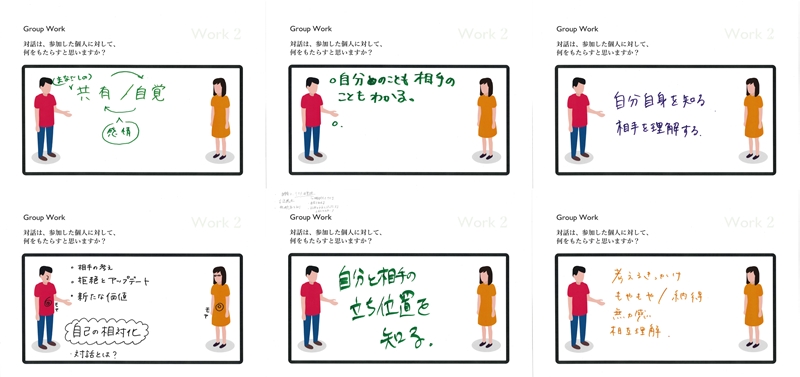

対話によってまなざしは強くなり、開かれる

対話が私たちにもたらすものについて、世界市民会議を例に挙げて見ていきます。世界市民会議とは、政策決定プロセスに市民の意見を反映させることを目的として、職業や年齢などの構成を実社会に模した市民が集い対話を行う取り組みです。対話終了後、市民対話への参加が何をもたらしたかを参加者に問うアンケートが実施されました。その結果を類似した論点同士でまとめたものを、さらに福田先生は大まかに2つのカテゴリに分類してみせます。1つは問題について知った、自分との関係を意識した、行動を起こす意欲につながったなど、関心にかかわる感想です。もう1つは、自分の考えを更新した、視点を自己から他者に向けることができた、将来について考えるきっかけになったなど、他者や未来への意識に関わる感想です。それぞれをまなざしという観点から表現すると、対話は市民のまなざしを強くするとともに、まなざしを広くもしたと言えるのです。

対話の疑似体験として物語を読む

福田先生は、対話がまなざしを強め開く過程を、物語を読むことによって体験できるのではないかと考えました。物語とは、語り手が聞き手に対して何らかの出来事を語り伝えるもの、と言えます。語り手の視点には色々な種類があり、それぞれに機能上の特徴があります。そのうち、視点をもつ人物を一人に固定しつつときには俯瞰した描写を行う三人称一元視点や、語り手が完全に主人公と一致する一人称の物語は、作中の出来事が同一の登場人物の目を通して語られるため、読者は彼らのまなざしが変化することを味わうのに適していると言えるでしょう。

まなざしの変化を体験する〜「わたしを離さないで」を題材として〜

実際に、ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの小説、「わたしを離さないで」を例として見ていきましょう。「わたしを離さないで」は、看護人と呼ばれる仕事をしている女主人公が、施設で育てられた幼少時代から始まる回想を1人称で語る形態で進んでいきます。

物語の核となるのは、平和な日常の中で不吉に見え隠れする「提供」という概念です。主人公は、成長とともに、「提供」とは何かを知り、それが自分にとって差し迫ったものであると意識するようになっていきます。これは「提供」へ向けるまなざしが強くなる過程と言えます。それを共有した読者は、主人公と同化するとともに強い共感を持つことになるのです。

「わたしを離さないで」には、まなざしを広くするような仕掛けも使われています。作中では登場する人々が同じ「提供」に対して、主人公とは違うまなざしから意見を述べるシーンがあります。「提供」そのものや、それを当事者に知らせないことの善悪に対する意見には、どちらにも納得できる部分があります。著者は、複数のまなざしを用意することで、私たち読者に答えの出ない問いを突きつけているのです。

最後に受講生からの質問に応え、先生はサイエンスアゴラにおける対話イベントの後に、参加者の多くが具体的な行動を取るようになったという調査結果を紹介しました。つまり、対話は、人々の考え方だけでなく行動をも変える可能性を持っていることが可視化されたかたちです。

今回の講義は、私にとって科学技術コミュニケーションにおける対話の意味を考え直すきっかけになりました。また、科学では客観的に現象の因果関係を追求しますが、その一方で科学だけでは答えの出ない問題では当事者同士が互いの主観を理解する必要も生じます。そのためには、科学ドキュメンタリーのように物語の手法そのものがコミュニケーションに役立つかもしれません。私も、物語好きな科学技術コミュニケーターとして、様々な立場の人が互いのまなざしを深め、広くできるような対話の場を作っていきたいと感じました。