北川みゆ(2025年度本科対話の場の創造/学生)

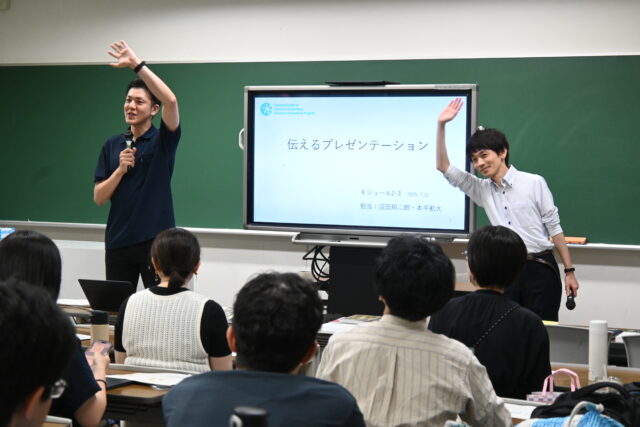

いつもの講義とは異なり、モジュール2-3の講師は二人いらっしゃいました。CoSTEP 特任助教である沼田翔二朗先生と本平航大先生です。

「今日は、漫才コンビみたいな感じでやっていきたいと思いますけれども…」

沼田先生のユーモアに満ちた導入で、受講生は先生方のお話に引き込まれていきました。

「伝えるプレゼンテーション」と題された本講義は、プレゼンテーションそのものについて考えるイントロダクションから始まりました。その後、お二人のキャリアに基づいたケーススタディ、プレゼンテーションの基本的な考え方、技術、スライドデザインについてのご説明がありました。

また、今回の先生方の講義の中にもたくさんの技術が込められていました。このモジュール2-3の講義レポートでは、そういった面にも触れていきたいと思います。

1.イントロダクション

イントロダクションでは、沼田先生から受講生へ、次のような質問が投げかけられました。

・「みなさんは 『いつ』『誰に』『どんな内容で』『どんな風に』プレゼンテーションをしましたか?」

・「『よいプレゼンテーション』と『よくないプレゼンテーション』では何がどのように違うのでしょうか?」

各問いに対して、話し合いの時間が3分設けられました。その間、沼田先生は受講生の話を注意深く聞いて回っていました。後ほど明かされたのですが、先生は、話し合いの様子を観察することで、聞き手である私たち受講生に合わせてチューニングを行っていたそうです。

また、質問文は短いですが、伝えたい内容が具体的で、「限られた時間の中で相手(受講生)に何を話し合ってほしいか」が明確であるように感じました。数分の短いワークであっても、工夫できる点がたくさんあるということに気が付かされるイントロダクションでした。

2. ケーススタディ

15年間、高校生を対象とした教育事業を展開するNPOを経営してきた沼田先生からは、① 教育NPOの経営者として、また、② デジタル技術大臣会合で高校生の指導者として携わったプレゼンテーションについてのお話がありました。

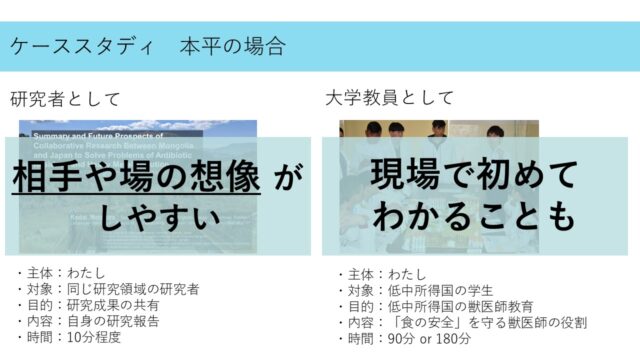

そして、獣医学の研究を行い、発展途上国における安全教育教材の制作および普及の経験がある本平先生からは、③ 研究者として、④ 発展途上国で獣医師教育に取り組んできた大学教員として行ってきたプレゼンテーションに関してご説明がありました。

このように、プレゼンテーションでは、対象や環境に合わせて伝える内容が異なってくること、それに合わせて形式も変えていく必要のあることが、まとめとして述べられていました。

3. プレゼンテーションに関する基本的な考え方

3-1.プレゼンテーションとは

講義中、沼田先生は、プレゼンテーションは「『特定の対象者』に対して、何らかの影響を与える目的 を持って行う『時間』と『場所』の限定された表現行為」であると述べていらっしゃいました。この定義は、ケーススタディからも自ずと導かれるように思います。

また、プレゼンテーション(Presentation)の語源は「プレゼント(Present)」だそうです。聞き手が「贈り物を送ってもらえた」と思えるようなプレゼンテーションを目指してほしいという先生の願いは、私にとって非常に印象に残りました。

相手にこちらのメッセージを受け取ってもらうには、「相手と前提を共有する」ことが重要です。同じ主張を行う場合であっても、前提の共有が不完全であれば、相手はこちらの意見を受け取りにくくなってしまいます。前提の共有を行うためには、事前に、もしくはその場で相手を観察する必要があると述べられていました。これはまさに、イントロダクションで沼田先生が行っていたことです。

3-2.プレゼンテーションの技術

講義中、プレゼンテーションに関する技術が複数紹介されました。私が特に試してみたいと思ったのは、メインメッセージを導く際に「1分で伝えるとしたら…」と考えてみるという方法です。プレゼンテーションでは、伝えたいことがたくさんある場合が多いです。しかし、プレゼンテーションは「何らかの影響を与える目的」をもって行う行為です。「誰に何をしてほしいか」に立ち返り、そのために欠かせないメッセージを的確に伝える必要があります。先生が提案してくださった方法は、メッセージの絞り込みを意識的に行うための、わかりやすくて実践しやすい方法だと思いました。

4.スライドデザイン

4-1.プレゼンテーションにおけるデザインの必要性

本平先生は最初に、Twitter(現 X)で話題になった、とある画像を見せてくださいました。それは「知らないうちに視線は誘導されている」ということを強く実感できる画像でした。実例の紹介により、スライドデザインを学ぶ重要性を認識でき、その後のお話に強い説得力が生まれていました。

また、先生はスライドデザインについて、次のような意見を提示してくださいました。

・「わたしはデザインとか気にしないから」

・「わたし、デザインセンスないから」

これらは、プレゼンテーションの作成に関わったことのある方が一度は聞いたことがある、もしくは感じたことのある意見なのではないかと思います。「具体例によって既知の場面と関連づけると相手も受け取りやすくなる」というのは、沼田先生も紹介してくださっていた技術の一つでした。

本平先生は、スライドデザインに関する導入において、

① 誤った視線誘導によって、意見が伝わらないこともある。わざわざ損をする必要はない。

② 自分の意見を適切に伝えるためのデザインには、ルールと必然性がある

というメッセージを伝えてくださいました。具体例は、これらのメッセージをより魅力的に見せる役割を果たしているように感じました。

4-2.プレゼンテーション資料作成のフロー

プレゼンテーション作成のフローは以下のような流れになっています。

① 目的の確認

② 情報の取捨選択

③ 情報の整理整頓

④ 可視化

⑤ 検証

プレゼンテーションにおけるデザインは、②から③への中身のブラッシュアップの過程と、③から④への見た目のブラッシュアップの過程からなります。

前者の過程では、「どこを可視化するのか」「相手にどう見せるのか」を考える必要があります。これは、スライド作成者自身にしかできない作業です。「中身のブラッシュアップの過程からデザインは始まっている」ということが、講義中何度も強調されていました。

言語化できるルールが存在するのは、見た目のブラッシュアップの過程になります。講義では、デザインのルールについて、さらに詳しい解説がありましたが、本レポートでは割愛させていただきます。

4-3.プレゼンテーションを上達させるには

最後に、プレゼンテーションスキル上達のためには、次の3ステップがあると紹介されました。

① いろんな人のプレゼンを見る

② 自分でもいろんなプレゼンをやってみる

③ 自分のプレゼンを振り返る

ここで、本科の受講生のみなさんに朗報です。なんと、上記ステップを踏みながら、プレゼンテーションを練習できる絶好の機会が、10月に用意されているそうです。その名も「プレゼンテーションスキル演習」です。

本平先生は、「失敗してもよい機会で実践しておくこと」、演習に関しては「各自で裏テーマを設定すること」を推奨してくださいました。現時点での私の裏テーマは、「聞き手の方を見る時間を増やす」です。本科のみなさん、演習の際には、どうぞよろしくお願いいたします。