雁屋優(2023年度選科C/社会人)

医療現場で「インフォームド・コンセント」や「自己決定権」の重要性が語られることは今や当然のことになっています。患者は医療を提供する側の言いなりになるといった時代は終わったのです。本当にそうでしょうか。自己決定と言うけれど、人間はいつでも誰でも意思決定できるわけではありません。埼玉医大総合医療センター新生児科の教授をつとめる加部一彦先生の講義いただき、医療現場のコミュニケーション課題を考えました。

新生児医療の発展、それは本当に「いいこと」なのか

最近はwebメディアで小さく生まれた赤ちゃんの特集が組まれることもあり、赤ちゃんが小さく生まれることは昔ほど珍しくはありません。加部先生が医師になったばかりの頃は1kg未満の赤ちゃんは助けるのが難しかったのですが、今では、350gや600gで生まれた赤ちゃんも新生児医療によって命をつなぐことが可能です。

世界的に見ても、日本は新生児死亡率の低い国です。新生児医療の成熟、高い経済力、医療スタッフなどの条件が日本の圧倒的な新生児死亡率の低さを実現しています。加部先生は医師として、小さく生まれた赤ちゃんの治療に尽力してきました。

しかし、より小さな赤ちゃんが助かるようになっていくなかで、別の問題も生じたのです。「小さく生まれても助かるならいいことじゃないか」と思われるかもしれません。でも、その後は? 患者の家族の思い、医療従事者の思いがさまざまに絡み合い、対立が起きてしまうケースも出てきました。「これは本当にいいことなのか」と問い続けてきた加部先生の語る新生児医療は、結論を出せない課題を多く見せてくれました。

子どもはいつから意思決定できる?

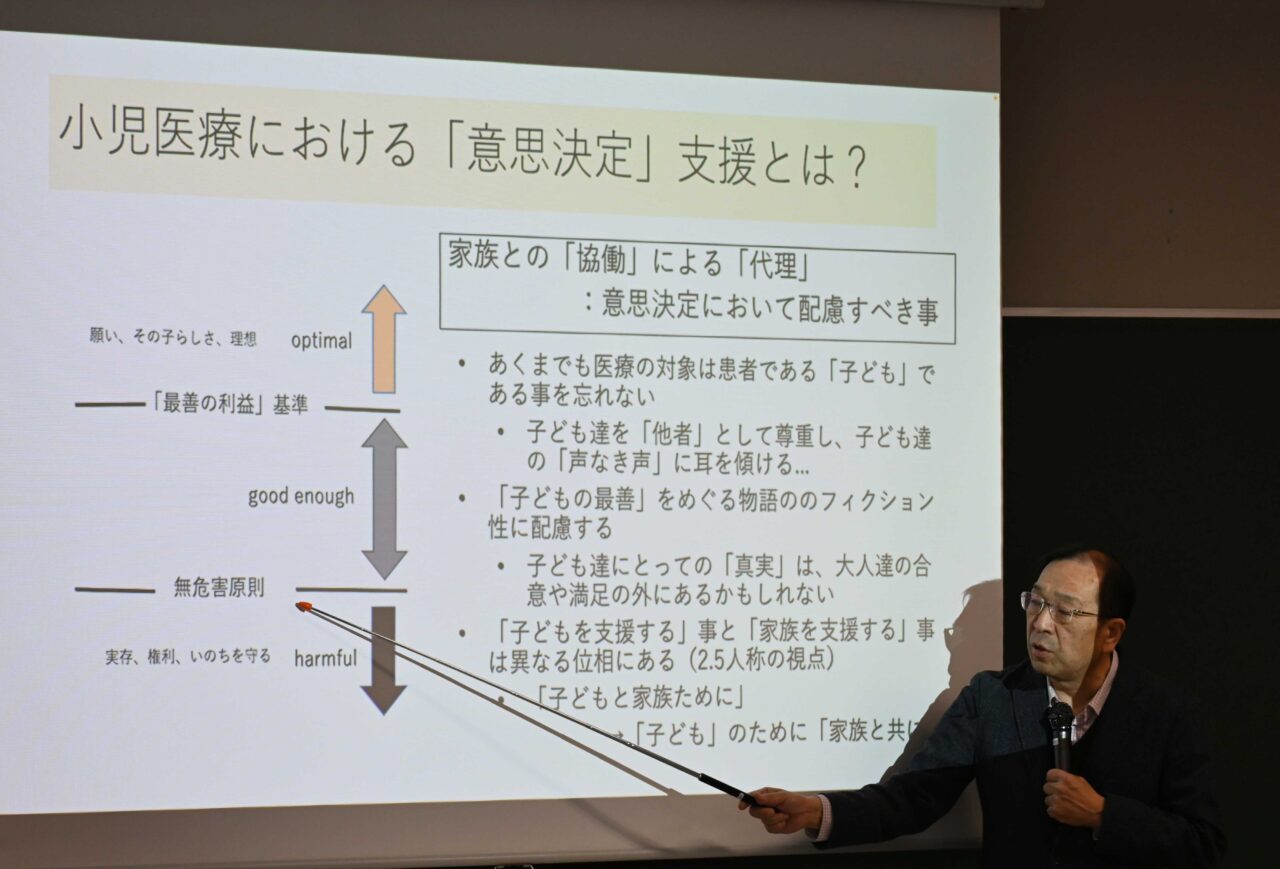

新生児に意思決定を求めても、無理なのは言うまでもありません。しかし、子どもはいつまで子どもなのでしょうか。日本では小児科は原則15歳までを診察することになっています。15歳になったら意思決定能力があるとみなされるのです。

医療現場では患者である子ども本人の発達段階を見て、その子の意思決定をどの程度取り入れるか、保護者や医療従事者が話し合っていきます。一見子どもを尊重しているように見えますが、子どもの意思決定は、本当にフラットになされるものでしょうか。保護者や医療従事者の顔色を伺ってしまったり、抑圧されていたりする場合はそこに対応できるのでしょうか。

大人達は、子どもにとっての「最善の利益」を口にしながらどこか子ども本人とは別のところを見てしまいます。結局、視点が保護者として、医療従事者として、に寄ってしまうのです。それでは保護者は子どもの代理たりえず、大人達の結論も子どものためにはなっていないかもしれません。

幅広い視点から意思決定を考えていく

意思決定の課題は何も子どもに限ったことではありません。大人でも社会的立場や経済的状況により、意思決定を歪められかねない状況があります。対話を通じて治療方針を決めることが原則になりつつありますが、その対話の場は機能しているか、見極めが必要です。

権力勾配はどうか、心理的安全性はあるか、本音を「言えない」ことを考慮しているかなど、対話の場についても考えるべき観点がいくつもあります。一例を挙げると、医療従事者と患者の知識の差は圧倒的なものです。患者の結論を誘導しようと思えば、誘導できてしまうのです。

おわりに

膨大な知識を持つ医療従事者が、知識量に大きな差がある患者を一人の人間として尊重し、対話していくためにはどうすればよいのか。まさに科学技術コミュニケーションの核心が詰まった講義でした。

指定難病の患者でもある私の経験からしても、子どもの頃に医療現場で意思決定を尊重された記憶はあまりありません。治療は当然受けるもので、「つらい」「やめたい」と言っていいなんて思いもしませんでした。「続ける」以外の選択肢がなかったのです。

そのようにして育った私が大学で生物学を専攻し、ライティングを軸に科学技術コミュニケーションを構築しようとしています。患者であることも科学に惹かれることも大切にしていきたいと改めて決意しました。