生形綾音(2024年度本科グラフィックデザイン/北大生命科学院)

モジュール6は、社会の中で科学技術コミュニケーションを実践している方々を招き、これまでのキャリアや将来の目標などについてお話を伺います。

モジュール6-3は須貝駿貴先生(国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーター/博士(学術))。須貝先生は、QuizKnockという団体に所属しており、主にYouTubeで活動していらっしゃいます。QuizKnockは、記事執筆(2025年3月)時点でYouTubeチャンネル登録者数247万人の、主に若者世代に大人気の団体です。YouTubeでの動画コンテンツ以外にも、Web記事の掲載やアプリ開発、文房具などの商品のプロデュースなど、多岐にわたる活動を介して人々に「楽しいから始まる学び」を届けています。

また、最近、須貝先生は個人のTikTok、YouTubeチャンネルでも活動を始めており、科学にまつわる面白い現象や実験を取り上げていらっしゃいます。

インフルエンサーとして活躍されている須貝先生の目線から、アウトリーチにおける“愛着”や“推し”といった観点の重要性をお伺いしました。

サイエンスコミュニケーションと推し

「どんな人が来てどうなって帰ってもらうか」

これは、イベントを企画するときにまず考えることです。須貝先生は特に“どんな人が来て”の部分に着目して欲しいと語ります。

どんな人が来るか考えるということは、イベントに来てくれる人がそれぞれ持っている文脈(バックグラウンド)について考えるということです。“どんな人が来て”を考えることは、“どうなって帰ってもらうか”とセットになっています。

- 受け手は余暇を使ってイベントに来てくれている

サイエンスイベントは、受け手にとっては余暇の選択肢の一つです。サイエンスイベントによく来てくれる人を考えると、教育熱心な親とその子であったり、研究者やかつて研究に携わっていた人であったりなど、科学に対するそもそもの関心が高い層に偏っています。このような層以外の人にもアプローチするためには、その層が余暇に何をしているのかを考える必要があります。多くの人は余暇に何かしらのメディアに触れて過ごしています。勉強しようなどと考えていない人のほうが多いです。そして、余暇に何を見るかというと、個人的な愛着を持っている人、すなわち「推し」が出ているコンテンツを見ることが多いでしょう。ノーベル賞でも、受賞した研究そのものよりもその研究者の人柄が多く報道されます。人は人柄に興味や愛着を抱く傾向があるからだと考えられます。サイエンスコミュニケーター自身がインフルエンサーになる。すなわち、誰かの「推し」になることで、「須貝さんが出ているから」と動画を見たり、「須貝さんは〇〇が好きだから」とすんなり受け入れられたりするのです。

人への愛着を媒介にすることで、サイエンスイベントが、普段はそこに来ない層の余暇の選択肢になり得るでしょう。

推されるためのコツとその利点

推されるためには何をするべきでしょうか。須貝先生は、ある程度有名にならなければ推されないし、有名になるためには、拡散されるコンテンツを作る必要があると語ります。

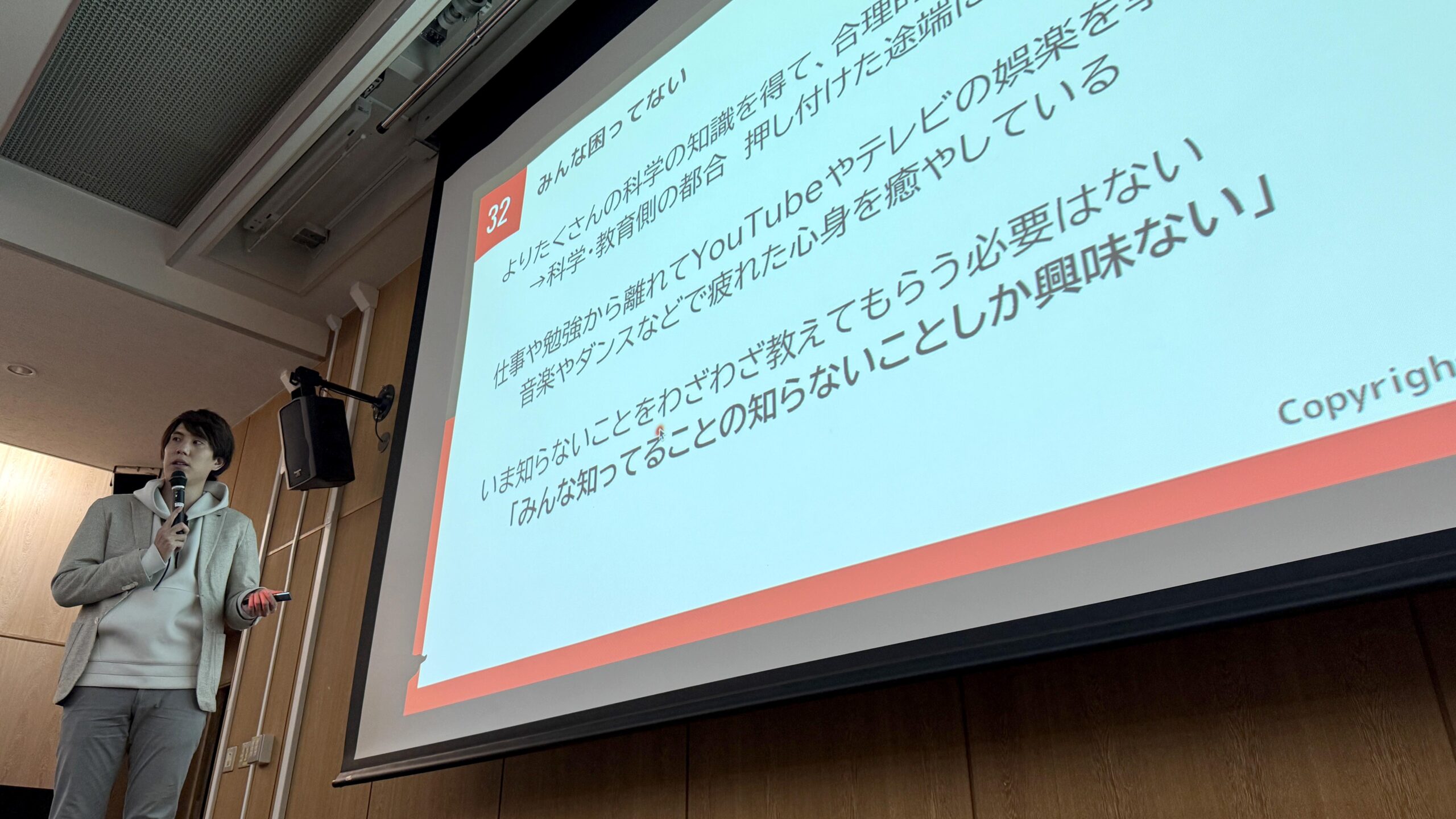

- 拡散されるコンテンツとはなにか

前提として「科学がわからないから困っている」という人はほとんど存在しません。わかってなさそうなことを教えようというマインドでコンテンツを作っても、拡散はされないでしょう。人は皆、〈知っていること〉の〈知らない部分〉にしか興味を持たないのです。例えば、須貝先生の個人チャンネルで「葉緑体って赤色に蛍光するらしい!」として動画にしたものは再生数が伸びなかったそうです。なぜなら“葉緑体”も“蛍光”も、〈知っていること〉ではないからです。“葉緑体”は具体的に“ホウレンソウ”と言い換え、“蛍光する”を拡大解釈して“赤く光る”とし、「ホウレンソウって赤く光るらしい!」と言うことで、〈知っていること〉の〈知らない部分〉をアピールし、より広い人々の興味を引くことが出来たでしょう。また、コンテンツを自ら制作するのであれば、どのような人を対象にするかを考え、その人がいそうなところに合わせに行くことで、見に来てもらうことができます。例えば、中高生を対象にしたいのであれば、彼らがよく見ているであろうTikTokやYouTubeに動画を投稿します。ただ動画を投稿するだけではなく、その場所の作法に則ることも必要です。流行り(meme)に乗っかったり、サムネイルを作り込んでクリックしてもらえるようにしたりなど様々な工夫が考えられます。また、その発信によって、受け手にどうなってもらいたいかも自由に決められます。ただ単に自分を推して貰うための配信をするも良し、科学リテラシーを高めてもらうための配信をするも良し、また、これら複数の目的を混ぜてしまっても良いでしょう。

企業・機関との連携

より良くサイエンスコミュニケーションをするためには継続と拡大が大事だと須貝先生は強く言いました。

継続と拡大に取り組むにあたっては、企業・機関との連携に大きなメリットがあります。継続ができなくなる要因の一つである資金の問題を解決しつつ、実績を積み上げ、活動を拡大することができるからです。

須貝先生は、企業・機関との連携における注意点についても、大きく分けて2点話されました。

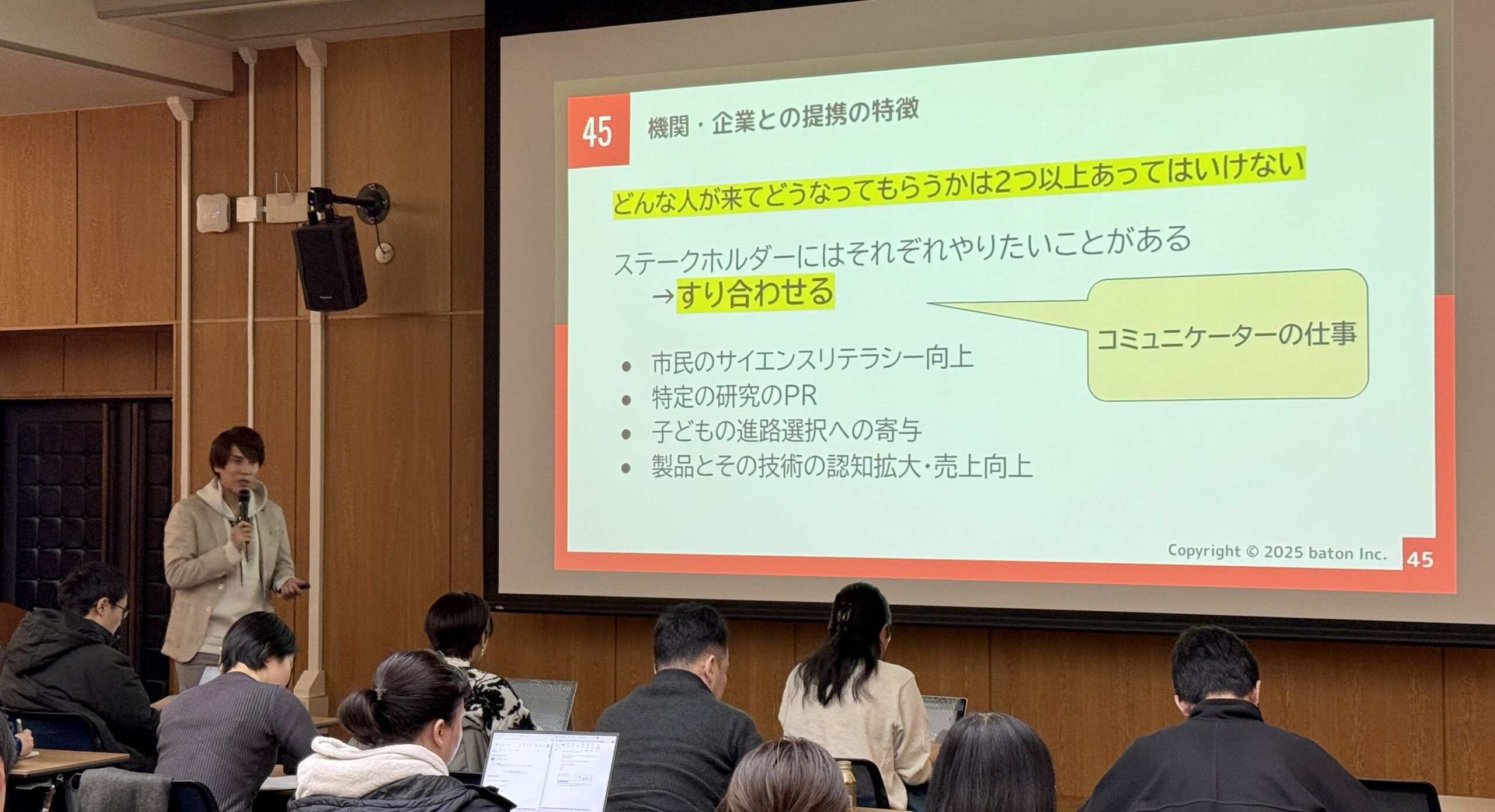

- 目的は2つ以上あってはいけない

目的となる「どんな人が来てどうなって帰ってもらうか」は、企業との連携において、2つや3つに分かれてしまいがちです。企業とサイエンスコミュニケーターそれぞれの目的の違いもありますし、企業の中でも上層部と実行部で目的が異なっていることもあり得ます。各ステークホルダーのやりたいことをすり合わせて形にすることもまた、科学技術コミュニケーターの役割です。

- “どうなって帰ってもらうか”の部分はたいてい妥当な変化しか起こらないが…

サイエンスコミュニケーターは、企業からお客さんの大幅な変化を期待されることがあります。その変化にはチャレンジングなものもあります。

しかし、その大きな変化を引き起こすために最大限努めるのが仕事でもあります。

ここで、変化を叶えるときに、サイエンスコミュニケーター自身が“推し”であるということが効いてきます。例えば、よく知らない人が半導体の話をするのと、“推し”が半導体の話をするのとでは興味の抱かれ方が大きく異なります。ある一定以上支持されるようになれば、どのような題材の案件であっても、安定した拡散力・周知が見込まれます。

まとめ

須貝先生は講義を通して、科学技術コミュニケーションをやめないで欲しい。続けて欲しいとおっしゃっていました。成功する見込みがないからと尻込みするのではなく、まずやり始めること、そして継続することが大事です。

また、何かしらを発信していくのであれば、見てもらえる・来てもらえると言うのは非常に大切で、不可欠なことです。そのために、対象をよく考えよく調べること、対象となる人に寄り添ったコンテンツの発信をすることは、どのようなコンテンツを作るにしても必要なマインドです。