藤井志帆(2024年度選科A受講生/社会人)

モジュール6-1では、「生物多様性異変と迫り来る危機」と題して、国立環境研究所 生態リスク評価・対策研究室長の五箇公一先生にご講演いただきました。外来生物や農薬・化学物質、および野生生物由来の感染症等、生態系や地球環境に関する諸問題に取り組まれているご経験から、生物多様性や地球環境に今後どう向き合っていくべきかについて、様々な角度から多くの事例を挙げてご説明いただきました。

1 生物多様性についてのあらまし

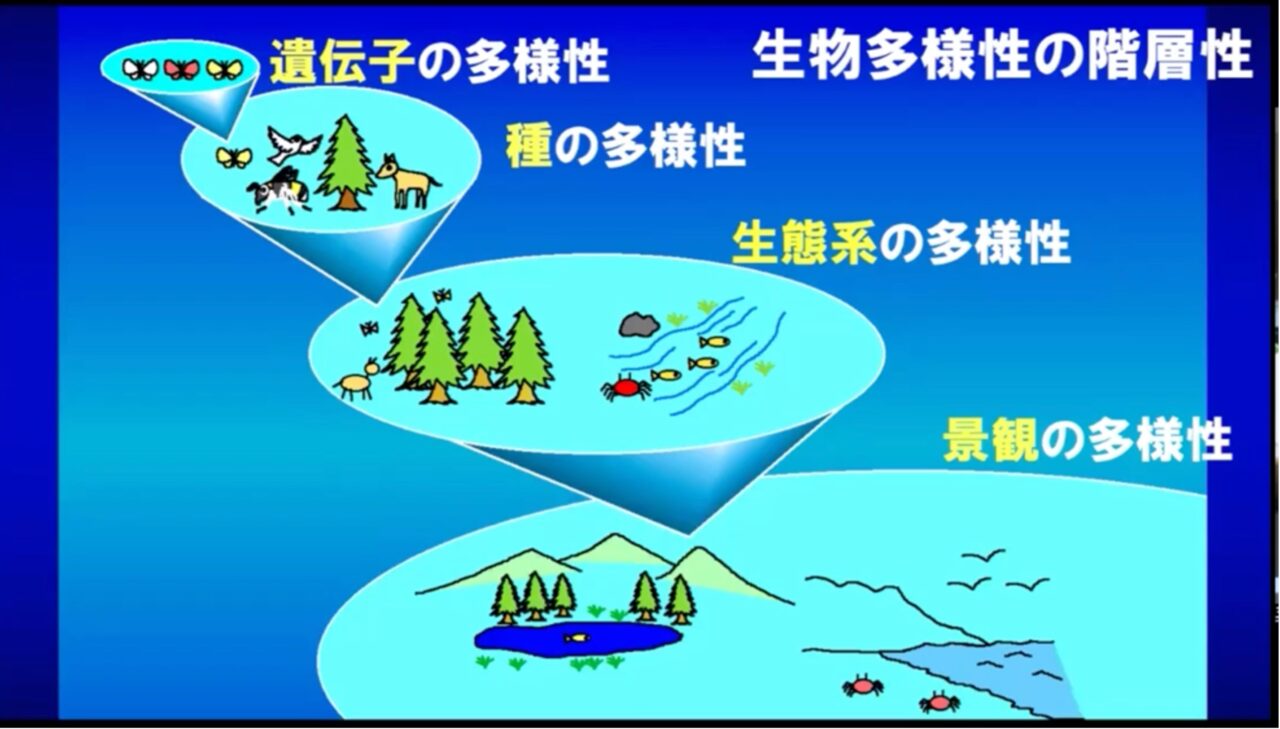

生物多様性とは何を指すのでしょうか。種の多様性ばかりがよくクローズアップされますが、実際には階層性(遺伝子<種<生態系<景観)があり一言では表すことができないものです。様々な機能を持つ生態系のおかげで多様な環境が生まれ、地球上の隅から隅まで生物が生きていけるようになりました。また社会や文化にもバリエーションが生まれました。

生物多様性を維持する目的として動物愛護の観点が強調されることが多いですが、先生はそうではないと強調されていました。人間が安心安全に生活し社会を持続的に発展させるため、すなわち「エコ」のためではなくいわば人間の「エゴ」のためだと理解すべきだと繰り返されていました。

現在は生物の大絶滅時代と言われています。人間活動によって陸地の75%が影響を受け、100万種の動植物が絶滅の危機にあり、現在の絶滅速度は過去1000万年の絶滅速度の10倍から100倍と言われています。過去にも大量絶滅はあり、例えば当時地球上にいた生物の95%が絶滅したペルム紀末期の大量絶滅は巨大火山の噴火によって放出された温室効果ガスによる温暖化が原因とされますが、現在の人間活動による温室効果ガス排出速度は当時よりも大きいことが明らかになっています。

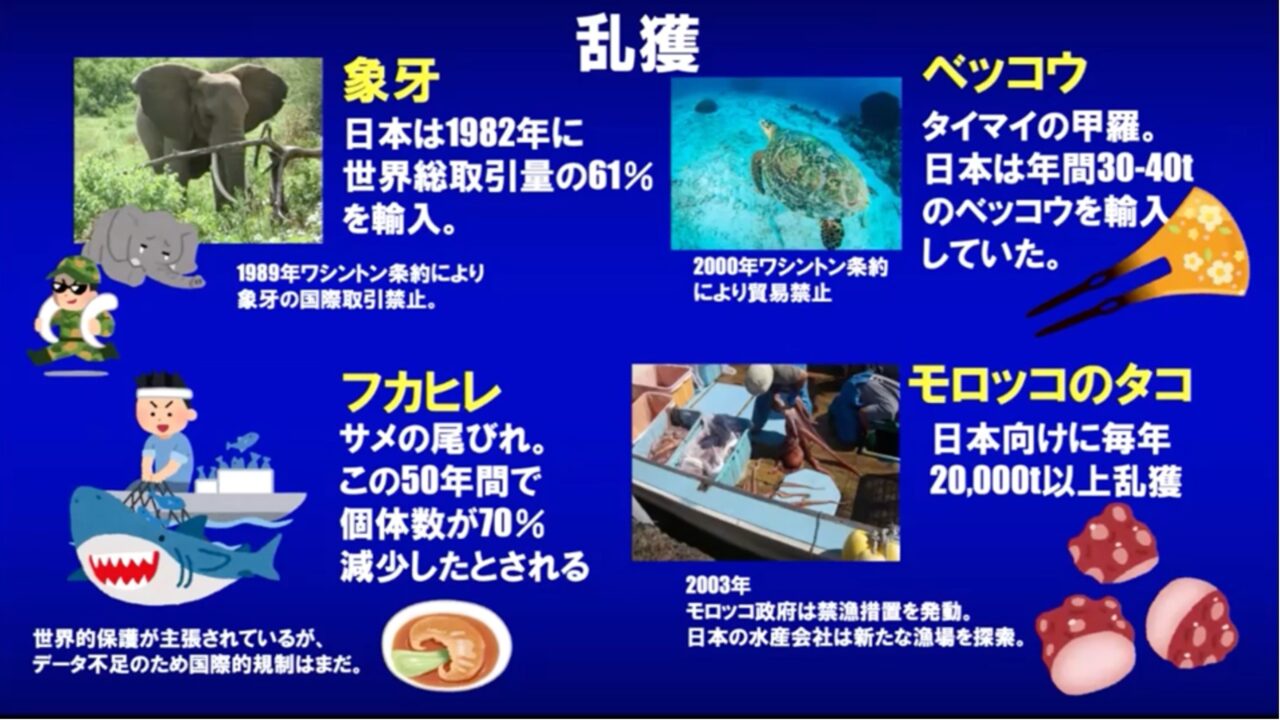

さらに、現在では温暖化以外の要因で絶滅する事例の方がむしろ多く、他の要因になっているものに生息地の破壊、汚染、乱獲、外来生物の侵入等があります。紹介されていた事例の中で特に興味深かったトピックを2つあげます。まずモロッコのタコの乱獲問題です。世界全体の漁獲量の6割が日本で消費されており、主要な漁場はモロッコ沖です。現地の人は食べる習慣がないものの、日本に輸出するために乱獲を続けていた結果モロッコ沖のタコは絶滅寸前まで減少しました。

また、廃プラスチックの問題では、アジアをはじめとする他地域で使用された廃プラスチックがアフリカに集められ、スラム街に住む人がそれを回収して生計を立てており健康問題も発生しています。日本での便利で豊かな生活がアフリカの環境に悪影響を与えているといえます。

2 廃棄物汚染問題

農薬として使われるネオニコチノイドは、植える前に株の根本に散布しておくと植物体に成分が取り込まれてたびたび散布する必要がなくなるため、これまで積極的に用いられてきました。しかし基準以内の使用量であっても、害虫だけでなくトンボ類など非標的生物種も激減させることが実証され、農薬取締法改正につながりました。

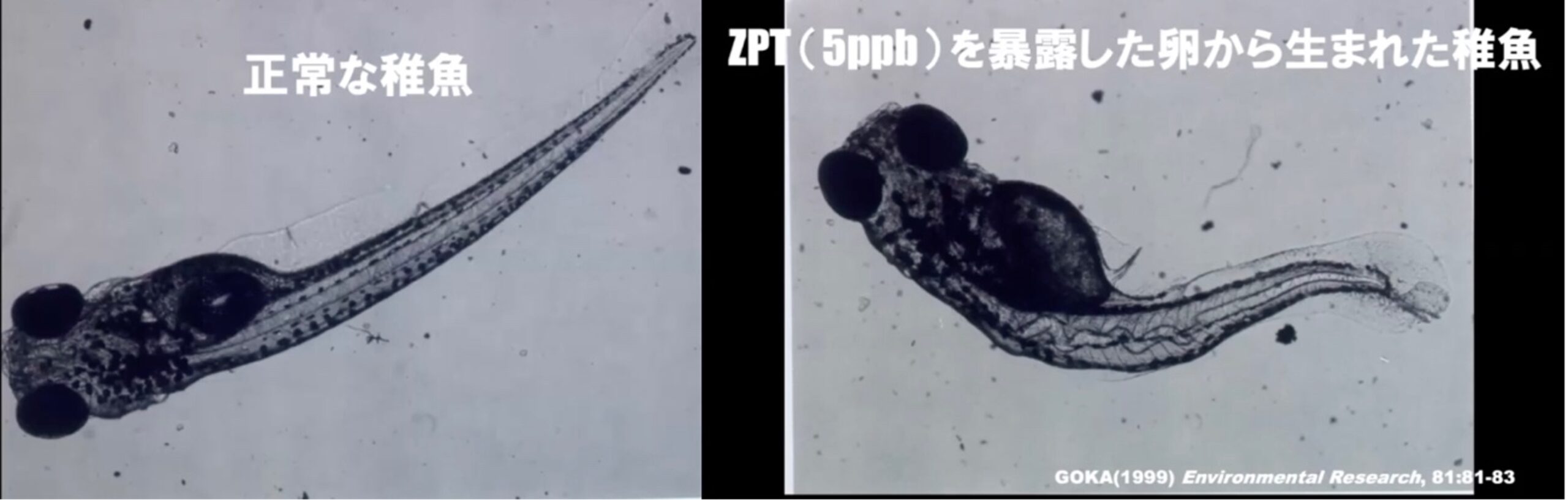

また、フケ抑制成分としてシャンプーに添加されていたジンクピリチオンは、ロングセラーの定番製品にも使われていました。しかしこの成分は、ごく低濃度で魚の発生に影響を及ぼし、背骨が曲がる原因になることが実験により明らかになりました。

3 外来種問題

グローバリゼーションによって、本来の生息域とは異なる場所に生物が移入されています。紹介されていた事例の中で特に興味深かったトピックを2つあげます。

ペットとしての飼育目的で日本に移入されたアライグマは近年都市化していますが、北米を中心に狂犬病を媒介していることが知られています。日本は現在アジア唯一の清浄国ですが、中国では狂犬病の発生事例が特に多いため、そうした周辺国からウイルスが持ち込まれた場合、アライグマが媒介者になることが懸念されています。

またブラックバスは、原産地の北米では捕食者・寄生虫など天敵がおり個体数が増えすぎることはなく、かつ被食者もブラックバスのいる環境に適応して捕食からある程度逃れることができるため生態ピラミッドのバランスが保たれていますが、新たに持ち込まれた日本の生態系にはそれがなく、バランスが崩れ問題になっています。

4 グローバリゼーションからローカリゼーションへ

外来種問題は、上記の例のように意図的に持ち込まれるもの以外にも、非意図的に持ち込まれるものも含みます。特に印象的だった話題を2つあげます。

ヒアリは、2017年以降、主に中国からの輸入品のコンテナに付着して日本に移入されていることが報告されています。原産地は南米ですが、物流のグローバリゼーションに伴って世界規模で分布域を広げています。日本においても港湾で確認次第駆除したり、コンテナにピレストロイド系殺虫剤を噴霧するなどして対策していますが、侵入は絶え間なく繰り返されており、むしろ定着しつつあります。

また、グローバリゼーションで世界に拡散するのは目に見える生物だけではなく、新興感染症も同様です。新型コロナウイルスはもともとアジアの森林の奥地の動物類に寄生していたと考えられていますが、そこに生息する動物を食用目的で武漢のマーケットに持ち出したことにより人への感染が始まり、さらに高速の人流が世界中にウイルスを急速に広げてパンデミックが起こったとされます。ウイルスは変異性が高いので、感染力が高い型に変異しさらに広がりました。さらに最近、鳥インフルエンザが変異して牛に感染している事例が北米で報告されており、近い将来に高病原性の新型インフルエンザに進化してスペイン風邪級のパンデミックを引き起こすことが懸念されています。

新興感染症は、生態ピラミッドの頂点にいながらバイオマスが膨れ上がり過ぎたヒトの数を抑えるための生態系の働きであり、ウイルスはヒトの天敵として働いたともいえます。地球環境そのものはレジリエンス機能があるので、この状況で最も危険にさらされているのは実は人間です。それを自覚し、次世代のために温暖化問題、廃棄物問題、生物多様性劣化の問題を(どれかに偏るのではなく)三位一体で対策する必要があります。特にアジアは、温暖化によりウイルス突然変異・分布域拡大のホットスポットになりやすいとされています。

これを予防するとともに、海外からの輸入に頼り大量に廃棄物を出している状況を脱するためには、日本社会を資源搾取型グローバリゼーションから持続可能型ローカリゼーションへ転換していく必要があります。地方への移住や地域産業を発展させるための具体的な方策として、ICTを用いた農林水産業の支援、自然再生エネルギーを用いた小規模発電による各地域の自給自足の実現、地元への利益還元率の高い地域密着型小売店の活性化による地域経済の自律の実現等を提案されていました。また、現在は大地震が起こる可能性が高い東京に首都機能が集中していますが、地方に分散させ、有事の際にも他国に頼る必要のない体制を構築すべきだと提言されていました。

コロナでは世界全体で格差や分断が浮き彫りになりましたが、次の災害やパンデミックなどの非常事態を乗り越えるためには現状を変えていかなくてはなりません。旧態依然にしがみつき現実逃避するのをそろそろやめるべきだと最後に強調されていました。一人一人が当事者意識を持って持続可能な社会のあり方を考えることが必要であり、サイエンスコミュニケーターが果たす役割は今後さらに大きくなっていくのであろうと予感させる講義でした。